ЧТО ТАКОЕ АЛЮМИНИЙ

Лёгкий, прочный, стойкий к коррозии и функциональный – именно это сочетание качеств сделало алюминий главным конструкционным материалом нашего времени. Алюминий есть в домах, в которых мы живем, автомобилях, поездах и самолетах, на которых мы преодолеваем расстояния, в мобильных телефонах и компьютерах, на полках холодильников и в современных интерьерах. А ведь еще 200 лет назад об этом металле мало что было известно.

«То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, а завтра - свершением».

Сергей Павлович Королев

учёный, конструктор, основоположник практической космонавтики

Алюминий – серебристо-белый металл, 13-й элемент периодической таблицы Менделеева. Невероятно, но факт: алюминий – самый распространенный металл на Земле, на него приходится более 8% всей массы земной коры, и это третий по распространенности химический элемент на нашей планете после кислорода и кремния.

При этом алюминий не встречается в природе в чистом виде из-за своей высокой химической активности. Вот почему мы узнали о нем относительно недавно. Формально алюминий был получен лишь в 1824 году, и прошло еще полвека, прежде чем началось его промышленное производство.

Чаще всего в природе алюминий встречается в составе квасцов . Это минералы, объединяющие в себе две соли серной кислоты: одну на основе щелочного металла (лития, натрия, калия, рубидия или цезия), а другую – на основе металла третьей группы таблицы Менделеева, преимущественно алюминия.

Квасцы и сегодня применяют при очистке воды, в кулинарии, медицине, косметологии, в химической и других отраслях промышленности. Кстати, свое имя алюминий получил как раз благодаря квасцам, которые на латыни назывались alumen.

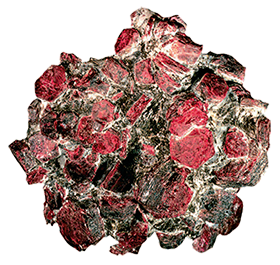

Корунд

Рубины, сапфиры, изумруды и аквамарин являются минералами алюминия.

Первые два относятся к корундам – это оксид алюминия (Al 2 O 3) в кристаллической форме. Он обладает природной прозрачностью, а по прочности уступает только алмазам. Пуленепробиваемые стекла, иллюминаторы в самолетах, экраны смартфонов производятся именно с применением сапфира.

А один из менее ценных минералов корунда – наждак используется как абразивный материал, в том числе для создания наждачной бумаги.

На сегодняшний день известно почти 300 различных соединений и минералов алюминия – от полевого шпата, являющегося основным породообразующим минералом на Земле, до рубина, сапфира или изумруда, уже не столь распространенных.

Ханс Кристиан Эрстед (1777–1851) – датский физик, почетный член Петербургской академии наук (1830). Родился в городе Рудкёрбинге в семье аптекаря. В 1797 году окончил Копенгагенский университет, в 1806 – стал профессором.

Но каким бы распространенным ни был алюминий, его открытие стало возможным только, когда в распоряжении ученых появился новый инструмент, позволяющий расщеплять сложные вещества на простые, – электрический ток .

И в 1824 году с помощью процесса электролиза датский физик Ханс Кристиан Эрстед получил алюминий. Он был загрязнен примесями калия и ртути, задействованных в химических реакциях, однако это был первый случай получения алюминия.

Используя электролиз, алюминий производят и в наши дни.

Сырьем для производства алюминия сегодня служит еще одна распространенная в природе алюминиевая руда – бокситы

. Это глинистая горная порода, состоящая из разнообразных модификаций гидроксида алюминия с примесью оксидов железа, кремния, титана, серы, галлия, хрома, ванадия, карбонатных солей кальция, железа и магния – чуть ли не половины таблицы Менделеева. В среднем из 4-5 тонн бокситов производится 1 тонна алюминия.

Бокситы

Бокситы в 1821 году открыл геолог Пьер Бертье на юге Франции. Порода получила свое название в честь местности Ле-Бо (Les Baux), где была найдена. Около 90% мировых запасов бокситов сосредоточено в странах тропического и субтропического поясов – в Гвинее, Австралии, Вьетнаме, Бразилии, Индии и на Ямайке.

Из бокситов получают глинозем . Это оксид алюминия Al 2 O 3 , который имеет форму белого порошка и из которого путем электролиза на алюминиевых заводах производят металл.

Производство алюминия требует огромного количества электроэнергии. Для производства одной тонны металла необходимо около 15 МВт*ч энергии – столько потребляет 100-квартирный дом в течение целого месяца.Поэтому разумнее всего строить алюминиевые заводы поблизости от мощных и возобновляемых источников энергии. Самое оптимальное решение – гидроэлектростанции , представляющие самый мощный из всех видов «зеленой энергетики».

Свойства алюминия

Алюминий имеет редкое сочетание ценных свойств. Это один из самых легких металлов в природе: он почти в три раза легче железа, но при этом прочен, чрезвычайно пластичен и не подвержен коррозии, так как его поверхность всегда покрыта тончайшей, но очень прочной оксидной пленкой. Он не магнитится, отлично проводит электрический ток и образует сплавы практически со всеми металлами.

Легкий

В три раза легче железа

Прочный

Сравним по прочности со сталью

Пластичный

Поддается всем видам механической обработки

Нет коррозии

Тонкая оксидная пленка защищает от коррозии

Алюминий легко обрабатывается давлением, причем как в горячем, так и в холодном состоянии. Он поддается прокатке, волочению, штамповке. Алюминий не горит, не требует специальной окраски и не токсичен в отличие от пластика.

Очень высока ковкость алюминия: из него можно изготовить листы толщиной всего 4 микрона и тончайшую проволоку. А сверхтонкая алюминиевая фольга втрое тоньше человеческого волоса. Кроме того, по сравнению с другими металлами и материалами он более экономичен.

Высокая способность к образованию соединений с различными химическими элементами породила множество сплавов алюминия. Даже незначительная доля примесей существенно меняет характеристики металла и открывает новые сферы для его применения. Например, сочетание алюминия с кремнием и магнием в повседневной жизни можно встретить буквально на дороге – в форме литых колесных дисков, двигателей, в элементах шасси и других частей современного автомобиля. А если добавить в алюминиевый сплав цинк, то, возможно, вы сейчас держите его в руках, ведь именно этот сплав используется при производстве корпусов мобильных телефонов и планшетов. Тем временем ученые продолжают изобретать новые и новые алюминиевые сплавы.

Запасы алюминия

Около 75% алюминия, выпущенного за все время существования отрасли, используется до сих пор.

В статье использованы фотоматериалы © Shutterstock и © Rusal.

Алюминий обладает многими ценными свойствами:

- небольшой плотностью - около 2,7 г/см 3 ,

- высокой теплопроводностью и высокой электропроводностью 13,8 107 Ом/м,

- хорошей пластичностью и достаточной механической прочностью.

Алюминий образует сплавы со многими элементами

. В сплавах алюминий сохраняет свои свойства. В расплавленном состоянии Al жидкотекуч и хорошо заполняет формы, в твердом виде он хорошо деформируется и легко поддается резанию, пайке и сварке.

Сродство алюминия к кислороду очень большое

. При его окислении выделяется большое количество тепла (~ 1670000Дж/моль). Тонкоизмельченный алюминий при: нагревании воспламеняется и сгорает на воздухе. Al соединяется с кислородом воздуха и в атмосферных условиях. При этом алюминий покрывается тонкой (толщиной ~ 0,0002 мм) плотной пленкой окиси алюминия, защищающей его от дальнейшего окисления; поэтому Al стоек против коррозии. Поверхность Al хорошо защищается от окисления этой пленкой и в расплавленном состоянии.

Из сплавов алюминия наибольшее значение имеют дюралюминий и силумины

.

В состав дюралюминия, кроме Al, входят 3,4-4% меди, 0,5% Mn и 0,5% Mg, допускается не более 0,8% Fe и 0,8% Si

. Дюралюминий хорошо деформируется и по своим механическим свойствам близок к некоторым сортам стали, хотя он в 2,7 раза легче стали (плотность дюралюминия 2,85 г/см 3

).

Механические свойства этого сплава повышаются после термической обработки и деформации в холодном состоянии. Сопротивление на разрыв повышается со 147-216 МПа до 353 - 412 МПа, а твердость по Бринелю с 490-588 до 880-980 МПа. При этом относительное удлинение дюралюминия почти не изменяется и остается достаточно высоким (18-24 %).

Силумины - литейные сплавы алюминия с кремнием. Они обладают хорошими литейными качествами и механическими свойствами.

Применение

Алюминий и сплавы широко применяют во многих отраслях промышленности, в том числе в авиации, транспорте, металлургии, пищевой промышленности и др

. Из алюминия и его сплавов изготовляют корпуса самолетов, моторы, блоки цилиндров, коробки передач, насосы и другие детали в авиационной, автомобильной и тракторной промышленности, сосуды для хранения химических продуктов. Алюминий широко применяют в быту, пищевой промышленности, в ядерной энергетике и электронике. Многие части искусственных спутников нашей планеты и космических кораблей изготовлены из алюминия и его сплавов.

Вследствие большого химического сродства алюминия к кислороду его применяют в черной металлургии как раскислитель, а также для получения при использовании так называемого алюминотермического процесса трудно восстанавливаемых металлов (кальция, лития и др .). По общему производству металла в мире алюминий занимает второе место после железа.

Алюминий

Министерство образования и науки РФ

«АЛЮМИНИЙ»

2007 год

АЛЮМИНИЙ (лат. Aluminium; от "alumen" - квасцы), Al, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 13, атомная масса 26,98154.

1.Общая характеристика алюминия

Природный алюминий состоит из одного нуклида 27Al. Конфигурация внешнего электронного слоя 3s2p1. Практически во всех соединениях степень окисления алюминия +3 (валентность III).

Радиус нейтрального атома алюминия 0,143 нм, радиус иона Al3+ 0,057 нм. Энергии последовательной ионизации нейтрального атома алюминия равны, соответственно, 5,984, 18,828, 28,44 и 120 эВ. По шкале Полинга электроотрицательность алюминия 1,5.

Простое вещество алюминий - мягкий легкий серебристо-белый металл.

2.Свойства

Алюминий - типичный металл, кристаллическая решетка кубическая гранецентрированная, параметр а = 0,40403 нм. Температура плавления чистого металла 660°C, температура кипения около 2450°C, плотность 2,6989 г/см3. Температурный коэффициент линейного расширения алюминия около 2,5·10–5 К–1 Стандартный электродный потенциал Al 3+/ Al - 1,663В.

Химически алюминий - довольно активный металл. На воздухе его поверхность мгновенно покрывается плотной пленкой оксида Al 2 О 3 , которая препятствует дальнейшему доступу кислорода (O) к металлу и приводит к прекращению реакции, что обусловливает высокие антикоррозионные свойства алюминия. Защитная поверхностная пленка на алюминии образуется также, если его поместить в концентрированную азотную кислоту.

С остальными кислотами алюминий активно реагирует:

6НСl + 2Al = 2AlCl 3 + 3H 2 ,

3Н 2 SO 4 + 2Al = Al 2 (SO 4) 3 + 3H 2 .

Алюминий реагирует с растворами щелочей. Сначала растворяется защитная оксидная пленка:

Al 2 О 3 + 2NaOH + 3H 2 O = 2Na.

Затем протекают реакции:

2Al + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 + 3H 2 ,

NaOH + Al(OH) 3 = Na,

или суммарно:

2Al + 6H 2 O + 2NaOH = Na + 3Н 2 ,

и в результате образуются алюминаты: Na - алюминат натрия (Na) (тетрагидроксоалюминат натрия), К - алюминат калия (K) (терагидроксоалюминат калия) или др. Так как для атома алюминия в этих соединениях характерно координационное число 6, а не 4, то действительные формулы указанных тетрагидроксосоединений следующие:

Na и К.

При нагревании алюминий реагирует с галогенами:

2Al + 3Cl 2 = 2AlCl 3 ,

2Al + 3 Br 2 = 2AlBr 3 .

Интересно, что реакция между порошками алюминия и иода (I) начинается при комнатной температуре, если в исходную смесь добавить несколько капель воды, которая в данном случае играет роль катализатора:

2Al + 3I 2 = 2AlI 3 .

Взаимодействие алюминия с серой (S) при нагревании приводит к образованию сульфида алюминия:

2Al + 3S = Al 2 S 3 ,

который легко разлагается водой:

Al 2 S 3 + 6Н 2 О = 2Al(ОН) 3 + 3Н 2 S.

С водородом (H) алюминий непосредственно не взаимодействует, однако косвенными путями, например, с использованием алюминийорганических соединений, можно синтезировать твердый полимерный гидрид алюминия (AlН 3) х - сильнейший восстановитель.

В виде порошка алюминий можно сжечь на воздухе, причем образуется белый тугоплавкий порошок оксида алюминия Al 2 О 3 .

Высокая прочность связи в Al 2 О 3 обусловливает большую теплоту его образования из простых веществ и способность алюминия восстанавливать многие металлы из их оксидов, например:

3Fe 3 O 4 + 8Al = 4Al 2 O 3 + 9Fe и даже

3СаО + 2Al = Al 2 О 3 + 3Са.

Такой способ получения металлов называют алюминотермией.

Амфотерному оксиду Al 2 О 3 соответствует амфотерный гидроксид - аморфное полимерное соединение, не имеющее постоянного состава. Состав гидроксида алюминия может быть передан формулой xAl 2 O 3 ·yH 2 O, при изучении химии в школе формулу гидроксида алюминия чаще всего указывают как Аl(OH) 3 .

В лаборатории гидроксид алюминия можно получить в виде студенистого осадка обменными реакциями:

Al 2 (SO 4) 3 + 6NaOH = 2Al(OH) 3 + 3Na 2 SO 4 ,

или за счет добавления соды к раствору соли алюминия:

2AlCl 3 + 3Na 2 CO 3 + 3H 2 O = 2Al(OH) 3 + 6NaCl + 3CO 2 ,

а также добавлением раствора аммиака к раствору соли алюминия:

AlCl 3 + 3NH 3 ·H2O = Al(OH) 3 + 3H 2 O + 3NH 4 Cl.

Название и история открытия: латинское aluminium происходит от латинского же alumen, означающего квасцы (сульфат алюминия и калия (K) KAl(SO 4) 2 ·12H 2 O), которые издавна использовались при выделке кож и как вяжущее средство. Из-за высокой химической активности открытие и выделение чистого алюминия растянулось почти на 100 лет. Вывод о том, что из квасцов может быть получена «земля» (тугоплавкое вещество, по-современному - оксид алюминия) сделал еще в 1754 немецкий химик А. Маргграф. Позднее оказалось, что такая же «земля» может быть выделена из глины, и ее стали называть глиноземом. Получить металлический алюминий смог только в 1825 датский физик Х. К. Эрстед. Он обработал амальгамой калия (сплавом калия (K) со ртутью (Hg)) хлорид алюминия AlCl 3 , который можно было получить из глинозема, и после отгонки ртути (Hg) выделил серый порошок алюминия.

Только через четверть века этот способ удалось немного модернизировать. Французский химик А. Э. Сент-Клер Девиль в 1854 году предложил использовать для получения алюминия металлический натрий (Na), и получил первые слитки нового металла. Стоимость алюминия была тогда очень высока, и из него изготовляли ювелирные украшения.

Промышленный способ производства алюминия путем электролиза расплава сложных смесей, включающих оксид, фторид алюминия и другие вещества, независимо друг от друга разработали в 1886 году П. Эру (Франция) и Ч. Холл (США). Производство алюминия связано с высоким расходом электроэнергии, поэтому в больших масштабах оно было реализовано только в 20-ом веке. В Советском Союзе первый промышленный алюминий был получен 14 мая 1932 года на Волховском алюминиевом комбинате, построенном рядом с Волховской гидроэлектростанцией.

3.Нахождение в природе

По распространенности в земной коре алюминий занимает первое место среди металлов и третье место среди всех элементов (после кислорода (O) и кремния (Si)), на его долю приходится около 8,8% массы земной коры. Алюминий входит в огромное число минералов, главным образом, алюмосиликатов, и горных пород. Соединения алюминия содержат граниты, базальты, глины, полевые шпаты и др. Но вот парадокс: при огромном числе минералов и пород, содержащих алюминий, месторождения бокситов - главного сырья при промышленном получении алюминия, довольно редки. В России месторождения бокситов имеются в Сибири и на Урале. Промышленное значение имеют также алуниты и нефелины. В качестве микроэлемента алюминий присутствует в тканях растений и животных. Существуют организмы-концентраторы, накапливающие алюминий в своих органах, - некоторые плауны, моллюски.

4.Получение

Промышленное получение: при промышленном производстве бокситы сначала подвергают химической переработке, удаляя из них примеси оксидов кремния (Si), железа (Fe) и других элементов. В результате такой переработки получают чистый оксид алюминия Al 2 O 3 - основное сырье при производстве металла электролизом. Однако из-за того, что температура плавления Al 2 O 3 очень высока (более 2000°C), использовать его расплав для электролиза не удается.

Выход ученые и инженеры нашли в следующем. В электролизной ванне сначала расплавляют криолит Na 3 AlF 6 (температура расплава немного ниже 1000°C). Криолит можно получить, например, при переработке нефелинов Кольского полуострова. Далее в этот расплав добавляют немного Al 2 О 3 (до 10% по массе) и некоторые другие вещества, улучающие условия проведения последующего процесса. При электролизе этого расплава происходит разложение оксида алюминия, криолит остается в расплаве, а на катоде образуется расплавленный алюминий:

2Al 2 О 3 = 4Al + 3О 2 .

Так как анодом при электролизе служит графит, то выделяющийся на аноде кислород (O) реагирует с графитом и образуется углекислый газ СО 2 .

При электролизе получают металл с содержанием алюминия около 99,7%. В технике применяют и значительно более чистый алюминий, в котором содержание этого элемента достигает 99,999% и более.

5.Применение

По масштабам применения алюминий и его сплавы занимают второе место после железа (Fe)и его сплавов. Широкое применение алюминия в различных областях техники и быта связано с совокупностью его физических, механических и химических свойств: малой плотностью, коррозионной стойкостью в атмосферном воздухе, высокой тепло- и электропроводностью, пластичностью и сравнительно высокой прочностью. Алюминий легко обрабатывается различными способами - ковкой, штамповкой, прокаткой и др. Чистый алюминий применяют для изготовления проволоки (электропроводность алюминия составляет 65,5% от электропроводности меди, но алюминий более чем в три раза легче меди, поэтому алюминий часто заменяет медь в электротехнике) и фольги, используемой как упаковочный материал. Основная же часть выплавляемого алюминия расходуется на получение различных сплавов. Сплавы алюминия отличаются малой плотностью, повышенной (по сравнению с чистым алюминием) коррозионной стойкостью и высокими технологическими свойствами: высокой тепло- и электропроводностью, жаропрочностью, прочностью и пластичностью. На поверхности сплавов алюминия легко наносятся защитные и декоративные покрытия.

Разнообразие свойств алюминиевых сплавов обусловлено введением в алюминий различных добавок, образующих с ним твердые растворы или интерметаллические соединения. Основную массу алюминия используют для получения легких сплавов - дуралюмина (94% - алюминий, 4% медь (Cu), по 0,5% магний (Mg), марганец (Mn), железо (Fe) и кремний (Si)), силумина (85-90% - алюминий, 10-14% кремний (Si), 0,1% натрий (Na)) и др. В металлургии алюминий используется не только как основа для сплавов, но и как одна из широко применяемых легирующих добавок в сплавах на основе меди (Cu), магния (Mg),железа (Fe), >никеля (Ni) и др.

Сплавы алюминия находят широкое применение в быту, в строительстве и архитектуре, в автомобилестроении, в судостроении, авиационной и космической технике. В частности, из алюминиевого сплава был изготовлен первый искусственный спутник Земли. Сплав алюминия и циркония (Zr) - циркалой - широко применяют в ядерном реакторостроении. Алюминий применяют в производстве взрывчатых веществ.

Особо следует отметить окрашенные пленки из оксида алюминия на поверхности металлического алюминия, получаемые электрохимическим путем. Покрытый такими пленками металлический алюминий называют анодированным алюминием. Из анодированного алюминия, по внешнему виду напоминающему золото (Au), изготовляют различную бижутерию.

При обращении с алюминием в быту нужно иметь в виду, что нагревать и хранить в алюминиевой посуде можно только нейтральные (по кислотности) жидкости (например, кипятить воду). Если, например, в алюминиевой посуде варить кислые щи, то алюминий переходит в пищу и она приобретает неприятный «металлический» привкус. Поскольку в быту оксидную пленку очень легко повредить, то использование алюминиевой посуды все-таки нежелательно.

6.Биологоческая роль

В организм человека алюминий ежедневно поступает с пищей (около 2-3 мг), но его биологическая роль не установлена. В среднем в организме человека (70 кг) в костях, мышцах содержится около 60 мг алюминия.

Похожие рефераты:

Общая характеристика титана как химического элемента IV группы периодической системы Д.И. Менделеева. Химические и физические свойства титана. История открытия титана У. Грегором в 1791 году. Основные свойства титана и его применение в промышленности.

Классификация и основные свойства металлов: низкие потенциалы ионизации и применение в качестве восстановителей. Особенности электронной структуры и положения в периодической системе элементов. Изучение неметаллов на основе кремния и его соединений.

Классификация основных коррозионных процессов в металлах. Пути повышения и способы оценки эффективности действия ингибиторов. Защита от коррозии в органических электропроводящих средах. Подготовка металлических образцов к импедансным измерениям.

Окружающие нас металлические предметы редко состоят из чистых металлов. Только алюминиевые кастрюли или медная проволка имеют чистоту около 99,9%. В большинстве же других случаев люди имеют дело со сплавами. Так, различные виды железа и стали, содержат наряду с металлическими добавками незначительны...

Развитие алюминиевой промышленности. Основы электролиза криолитоглиноземных расплавов. Альтернативные способы получения алюминия. Электротермическое получение алюминиево-кремниевых сплавов. Субгалогенидный процесс. Электролиз хлоридных расплавов.

Основные деформируемые алюминиевые сплавы. Механические свойства силуминов. Маркировка литейных алюминиевых сплавов. Кремний как основной легирующий элемент в литейных алюминиевых силуминах. Типичные механические свойства термически неупрочняемых сплавов.

Курсовая работа по химии Алюминий - самый распостраненный в земной коре металл. На его долю приходится 5,5-6,6 мол. доли % или 8 масс. %. Главная масса его сосредоточена в алюмосиликатах. Чрезвычайно распространенным продуктом разрушения образованных ими горных пород является глина, основной состав...

Введение Металловедение – наука,. Изучающая строение и свойства металлов и устанавливающая связь между их составом, строением и свойствами. В данном реферате приведены общие и теоретические сведения по деформируемым алюминиевым сплавам и дополнены конкретными данными справочного характера о состав...

Электролиз криолит-глиноземного расплава на анодах из углеродистых материалов, состав электролита и процесс рафинирования алюминия. Получение хлора при электролизе хлорида алюминия. Разработка безотходной технологии утилизации отходов производства.

Общие сведения и методы получения

Алюминий(А1) - серебристо-белый металл; при обычных условиях покрыт тонкой пленкой оксидов. Название алюминий происходит от латинского alumen (алюминиевые квасцы). Впервые алюминий в свободном виде получил в 1825 г. датский ученый Эрстед, воздействуя амальгамой калия на хлорид алюминия. Двумя годами позже, в 1827 г., немецкий химик Ф. Вёлер также получил алюминий, заменив амальгаму калия металдическим калием. Первый промышленный способ производства алюминия предложен в 1854 г. французским ученым Сенг-Клер-Девилем. В 1865 г. русский физико-химик Н. Н. Бекетов предложил способ получения алюминия путем вытеснения его магнием из расплавленного криолита. В 1886 г, Эру во Франции и Холл в США независимо друг от друга предложили способ получения алюминия электролизом глинозема, растворенного в расплавленном криолите.

По распространенности в природе алюминий занимает первое место среди металлов. Его содержание в земной коре 8,8 % (по массе). Алюминий входит в состав бокситов, нефелинов, алунитов, каолинов и других горных пород. Наиболее ценная алюминиевая руда - бокситы, в них содержится около 50 % оксида алюминия.

Производство алюминия состоит из трех технологических процессов:

1) получение из алюминиевых руд глинозема (АI 2 0 3);

2) получение первичного алюминия электролизом глинозема, растворенного в расплавленном криолите;

3) рафинирование первичного алюминия.

Глинозем получают из руд щелочным, кислотным, электротермическим или комбинированным методами. Выбор метода зависит от состава и характера примесей, входящих в состав алюминиевой руды.

Металлический алюминий получают электролизом глинозема (АI 2 0 3), растворенного в криолите (Na 3 AIF 6) ; в состав электролита входят небольшие добавки других солей CaF 2 , MgF 2 , NaCl, которые повышают эффективность работы электролизера. В электролите содержится обычно 6-8 % глинозема; после того как в процессе электролиза коли-.чество глинозема уменьшается до 1,5-2 %. вводят очередную его порцию. Электролиз ведут при температуре около 950 °С и напряжении "4,0-4,5 В. Расход электроэнергии иа 1 т алюминия составляет,~ 15000 кВт "Ч. Катодом служит подина ванны, анодом - погруженные в распаав угольные обожженные блоки или набивные самообжигаю-тциеся электроды. Черновой алюминий содержит ряд примесей, поэтому его очищают продувкой хлором при 750-770°С в течение 10-15 мин, а затем разливают в чушки. Таким путем получают алюминий чистотой 99,7-99,5 %. При условии применения очень чистых исходных материалов удается получить первичный алюминий марок А85 и А8

Для получения алюминия высокой чистоты (А995-А95) первичный алюминий технической чистоты дополнительно электролитически рафинируют по трехслойному способу в расплавленных солях. Алюминий особой чистоты (А999) получают илн зонной плавкой, или дистилляцией через субгалогениды электрически рафинированного алюминия.

Первичный алюминий поставляют в форме чушек, слитков, катанки, ленты и т. д.

Алюминий особой чистоты марки А999 контролируют по величине остаточного электрического сопротивления при температуре жидкою гелия, которое ие должно превышать 4*10 -12 Ом-м.

Допускается контроль чистоты алюминия марки А999 по величине затухания ультразвука, характеризуемого временем звучания, которое не должно превышать 500 мкс.

В алюминии марок А5Е и А7Е, предназначенных для изготовления проводов и других кабельных изделий, ограничивается содержание титана, ванадия, марганца, хрома, так как они наиболее сильно снижают электропроводность.

Удельное электрическое сопротивление р при 20 °С проволоки, изготовленной из алюминия марок А7Е и А5Е и отожженной при 350± ±20°С в течение 3 ч, должно быть не более 0,0277 мкОм-м для марки А7Е и 0,0280 мкОм-м для марки А5Е.

Алюминий технической чистоты для производства деформируемых полуфабрикатов поставляется в чушках с отношением примесей железа к кремнию не менее 1,2: 1,0, а в слитках -не менее 1,0: 1,0. Для производства деформируемых сплавов системы алюминий-магний алюминий высокой и технической чистоты поставляют с содержанием натрия s£ 0,002 %.

Физические свойства

Атомные характеристики. Атомный номер 13, атомная масса 26,981 а. е. м., атомный объем 10,0*10 -6 м 3 /моль, атомный радиус 0,143 нм, ионный радиус АI 3 + 0,057 нм. Электронная конфигурация внешней оболочки атома алюминия 3s 2 3p. Электроотрнцательиость 1,5. Значения потенциалов ионизации 7(эВ): 5,984, 18,82, 28,44. Алюминий состоит из одного стабильного изотопа 27 AI. Установлено существование нескольких радиоактивных изотопов алюминия с массовыми числами 24, 25, 26, 28, 29 с периодами полураспада соответственно равными: 2,1; 7,6; 6,7; 138; 394 с.

Алюминий имеет г. ц. к. решетку с периодом (при 298 К) 0,404958 нм для алюминия чистотой 99,9998 % и 0,404947 нм для алюминия 99,99 %. Величина параметра решетки алюминия сильно зависит от температуры (данные для алюминия чистотой 99,99 %):

Химические свойства

Нормальный электродный потенциал реакции А1-Зе^=А1 3+ ф 0 = -1,66 В. Электрохимический эквивалент равен 0,09316 мг/Кл

Во всех устойчивых соединениях алюминий имеет степень окисления + 3, при высоких температурах он может проявлять степень окисления + 1 и значительно реже +2.

Алюминий имеет высокую химическую активность, в ряду напряжений он расположен среди наиболее электроотрицательных элементов.

Алюминий восстанавливает большинство металлических оксидов до металла, энергично реагирует с галогенами, а при высоких температурах - с серой, азотом и фосфором В щелочах алюминий растворяется, образуя алюминаты. При нагревании алюминий легко растворяется в

разведенных азотной и серной кислотах, но холодная азотная кислота его пассивирует.

Обладая большим сродством к кислороду, алюминий на воздухе быстро покрывается сплошной тонкой очень прочной и беспористой оксидной пленкой. Слой оксидов образуется в сухой атмосфере в течение нескольких минут, достигая при комнатной температуре толщины 5- 10 нм. Если этот слой повредить, то немедленно возникает новый (самозащита). Пленка имеет высокое электрическое сопротивление (напряжение пробоя превышает 500 В) и в отличие от органических изоляторов выдерживает высокие температуры.

Окисление алюминия ускоряется выше температуры его плавления; мелко раздробленный алюминий при нагревании на воздухе сгорает. Присутствие примесей магния, натрия, меди, кремния усиливает окисление алюминия.

При температурах выше 100 "С алюминий образует с хлором соединение А1С1 3 . Прн атмосферном давлении хлорид алюминия возгоняется, не плавясь, при 183 °С. Металлический алюминий образует с хлористым алюминием при нагреве в вакууме выше 1000 °С субхлорид алюминия А1С1; при охлаждении до 800 °С субхлорид алюминия вновь распадается на алюминий и нормальный хлорид алюминия.

С фотором алюминий образует соединение, которое возгоняется, не плавясь, при температурах 1000-1100°С и атмосферном давлении.

При температуре выше 1000 °С алюминий образует с серой сульфид A1 2 S 3 , имеющий температуру плавления 1100"С. Сульфид алюминия полностью разлагается водой с образованием сероводорода.

Карбид алюминия АЦСз образуется при нагреве на воздухе до 2000°С; в вакууме -при 1000-1200°С. При нагреве выше 2000°С А1 4 С Э распадается с выделением графита.

С азотом алюминий начинает соединяться при 700 °С с образованием нитрида A1N; наиболее энергично взаимодействие алюминия с азотом протекает при 830 °С. Нитрид алюминия легко гидролизуется: A1N+3H 2 0-WU(0H) 3 +NH 3 .

При нагревании алюминий реагирует с фосфором (500°С), образуя соединение А1Р. Фосфид алюминия очень гигроскопичен, поэтому его применяют в качестве осушающего вещества.

При взаимодействии алюминия с молекулярным водородом гидриды не образуются. Однако водород - единственный газ, заметно растворяющийся и в жидком, и в твердом алюминии.

Растворимость водорода в алюминии (см 3 /Ю0 г):

Вследствие резкого уменьшения растворимости водорода при переходе металла из жидкого состояния в твердое происходит выделение ею из алюминия, что приводит к пористости отливок и развитию дефектов (расслоений) при их последующей деформации. Присутствие в алюминии легирующих присадок сильно сказывается на растворимости в нем водорода, особенно в жидком состоянии. Установлено, что медь, крем-

иий, олово снижают растворимость водорода в алюминии, а марганец, хром, железо, церий и магний повышают.

Все металлы ограниченно растворяются в твердом алюминии; максимальной растворимостью в твердом состоянии обладают магний, медь, цинк, серебро, галлий, германий; ряд элементов (К, Na , Rb , Cs , In , TI , Pb , Bi) имеет ограниченную растворимость в жидком состоянии и практически не растворяется в твердом состоянии.

Алюминий обладает высокой коррозионной стойкостью, что связано с его способностью легко пассивироваться. Наличие оксидной пленки на поверхности алюминия создает существенную разницу между стационарным потенциалом алюминия в кислых и нейтральных средах и стандартным электродным потенциалом алюминия. Коррозионная стойкость алюминия различных сортов определяется главным образом содержанием железа; и меньшей степени влияет кремний при содержании до 0,3 %, так как в отсутствие железа ои находится в твердом растворе. Влияние железа зависит от рН среды. В кислой среде, где процесс идет с водородной деполяризацией, железо сильно снижает коррозионную стойкость алюминия; в нейтральной и щелочной средах содержание железа до 0,5 % практически не влияет на коррозионную стойкость.

Области применения

Благодаря хорошему сочетанию физических, механических и технологических свойств алюминий широко применяется в различных областях народного хозяйства.

Широко используются алюминиевые сплавы в строительстве для изготовления ограждающих и несущих конструкций, строительства мосюв, силосных башен, бассейнов и т. д.

Свариваемые, коррозионностойкие алюминиевые сплавы (АД1, АМц, АМгЗ, АМг5; АМгб и др.) применяют в судостроении для изготовления корпусов судов и их надстроек, трубопроводов, различного судового оборудования. Применение алюминиевых сплавов позволяет значительно облегчить судно, что приводит к повышению его грузоподъемности или улучшению технических характеристик (повышение скорости).

Алюминиевые сплавы системы Al - Mg и Al - Zn - Mg применяют в железнодорожном и автомобильном транспорте для изготовления грузовых пассажирских вагонов, цистерн, кузовов автомашин, что связано с высокой удельной прочностью сплавов, позволяющей снизить массу, и, следовательно, уменьшить расход горючего, высокой коррозионной стойкостью и сопротивлением истиранию сыпучими грузами.

В нефтяной и химической промышленности алюминий и его сплавы иашли широкое применение в качестве конструкционных материалов для изготовления деталей нефтепромыслового оборудования (бурильные трубы, буровые вышки), аппаратуры для переработки нефти и химических процессов (конденсаторы, емкости, колонны). К достоинствам алюминия и его сплавов в этом случае относится образование продуктов коррозии, не окрашивающих среду, не способных к ценообразованию, отсутствие воздействия ча жизнедеятельность микроорганизмов.

Высокая электропроводность алюминия позволяет использовать его для изготовления проводов, кабелей, электротехнических шин и т. д. Относительно низкое сечение захвата тепловых нейтронов и малая чувствительность структуры и свойств к радиационным воздействиям, хорошая коррозионная стойкость в средах-теплоносителях позволяют использовать алюминий и некоторые его сплавы в атомном реакторо-строении для изготовления защитных оболочек тепловыделяющих элементов, трубопроводов и т. д. Наиболее часто используют технический алюминий в реакторах с водяным охлаждением при температурах до 130 "С. С середины 20-х годов началось широкое применение алюминия и его сплавов в авиастроении. Чистый алюминий применяют главным образом в виде фольги для сотовых конструкций. Высокопрочные сплавы систем Al -Си- Mg и Al - Zn - Mg -Си используют для силовых элементов планера и крыльев самолетов. Ковочные и жаропрочные сплавы используют для изготовления шасси, лопастей воздушных винтов, шпангоутов, а также для различных деталей двигателей. Около 70 % материалов, применяемых в современных дозвуковых самолетах, приходится на алюминиевые сплавы.

Успешно применяют алюминиевые сплавы в военной технике для корпусов и баков горючего ракет, для брони бронетранспортеров и легких танков и т. д

В металлургии алюминий используют для раскисления стали, получения некоторых металлов методом алюмотермии.

Особенно широко алюминии и его малолегированные сплавы применяют для изготовления предметов широкого потребления: посуда и домашняя утварь; бытовые электроприборы, мебель и спортивный инвентарь; тара ДЛя хранения и транспортировки пищевых продуктов. В последнее время большим спросом пользуется алюминиевая посуда с отделкой наружной поверхности цветным эмалированием и антипригарным покрытием рабочей поверхности. Для упаковочных материалов применяют алюминиевую фольгу, а использование алюминиевых консервных банок позволяет уменьшить потребление дефицитного в настоящее время олова.

Алюминий и его свойства

Алюминий - химический элемент третей группы периодической системы Д.И. Менделеева.

|

Плотность, (кг/м 3) |

|

|

Температура плавления Т пл, ° С |

|

|

Температура кипения Т кип, ° С |

|

|

Скрытая теплота плавления, Дж/г |

|

|

Теплопроводность l, Вт/м град (при 20 ° С) |

|

|

Теплоемкость С р, Дж/(г · град) (при 0–100 ° С) |

|

|

Коэффициент линейного расширения α Ч 10 6 , 1/° С (при° С) |

|

|

Удельное электросопротивление ρ Ч 10 8 , ОмЧ м (при 20 ° С) |

|

|

Предел прочности σ в, МПа |

|

|

Относительное удлинение δ, % |

|

|

Твердость по Бринеллю НВ |

|

|

Модуль нормальной упругости E, ГПа |

Марки и химический состав (%) первичного алюминия (ГОСТ 11069–74)

|

Обозначение марок |

не менее |

Примеси, не более |

|||||

|

Алюминий особой чистоты |

|||||||

|

Алюминий высокой чистоты |

|||||||

|

Алюминий технической чистоты |

|||||||

*Для суммы титана, ванадия, хрома и марганца.

** Допускается массовая доля железа не менее 0,18 %.

***«Е» - в марках с гарантированными электрическими характеристиками.

Алюминий технической чистоты, применяемый для изготовления полуфабрикатов и изделий путем деформации, входит в ГОСТ 4784-74

Химический состав (%) технического алюминия

|

Al,не менее |

Примеси, не более |

||||||||||

|

Российская |

Между–народная |

||||||||||

|

Буквенная |

Цифровая |

||||||||||

* B: 0,02 %; Ti + V: 0,02 %

**B: 0,05 %; Ti + V: 0,02 %

Гарантируемые механические характеристики (не менее) листов из АД0, АД1

|

Состояние |

Толщина листа, мм |

||

|

От 0,6 до 0,9 |

|||

|

От 1,0 до 10,0 |

|||

|

От 0,5 до 0,8 |

|||

|

От 0,9 до 4,0 |

|||

|

От 4,1 до 10,0 |

|||

|

От 5,0 до 10,5 |

АЛЮМИНИЙ, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 13, относительная атомная масса 26,98. В природе представлен лишь одним стабильным нуклидом 27 Al. Искусственно получен ряд радиоактивных изотопов алюминия, наиболее долгоживущий – 26 Al имеет период полураспада 720 тысяч лет.

Алюминий в природе. В земной коре алюминия очень много: 8,6% по массе. Он занимает первое место среди всех металлов и третье среди других элементов (после кислорода и кремния). Алюминия вдвое больше, чем железа, и в 350 раз больше, чем меди, цинка, хрома, олова и свинца вместе взятых! Как писал более 100 лет назад в своем классическом учебнике Основы химии Д.И. Менделеев, из всех металлов «алюминий есть самый распространенный в природе; достаточно указать на то, что он входит в состав глины, чтоб ясно было всеобщее распространение алюминия в коре земной. Алюминий, или металл квасцов (alumen), потому и называется иначе глинием, что находится в глине».

Важнейший минерал алюминия – боксит, смесь основного оксида AlO(OH) и гидроксида Al(OH) 3 . Крупнейшие месторождения боксита находятся в Австралии, Бразилии, Гвинее и на Ямайке; промышленная добыча ведется и в других странах. Богаты алюминием также алунит (квасцовый камень) (Na,K) 2 SO 4 ·Al 2 (SO 4) 3 ·4Al(OH) 3 , нефелин (Na,K) 2 O·Al 2 O 3 ·2SiO 2 . Всего же известно более 250 минералов, в состав которых входит алюминий; большинство из них – алюмосиликаты, из которых и образована в основном земная кора. При их выветривании образуется глина, основу которой составляет минерал каолинит Al 2 O 3 ·2SiO 2 ·2H 2 O. Примеси железа обычно окрашивают глину в бурый цвет, но встречаются и белая глина – каолин, которую применяют для изготовления фарфоровых и фаянсовых изделий.

Изредка встречается исключительно твердый (уступает лишь алмазу) минерал корунд – кристаллический оксид Al 2 O 3 , часто окрашенный примесями в разные цвета. Его синяя разновидность (примесь титана и железа) называется сапфиром, красная (примесь хрома) – рубином. Разные примеси могут окрашивать так называемый благородный корунд также в зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый и другие цвета и оттенки.

Еще недавно считалось, что алюминий как весьма активный металл не может встречаться в природе в свободном состоянии, однако в 1978 в породах Сибирской платформы был обнаружен самородный алюминий – в виде нитевидных кристаллов длиной всего 0,5 мм (при толщине нитей несколько микрометров). В лунном грунте, доставленном на Землю из районов морей Кризисов и Изобилия, также удалось обнаружить самородный алюминий. Предполагают, что металлический алюминий может образоваться конденсацией из газа. Известно, что при нагревании галогенидов алюминия – хлорида, бромида, фторида они могут с большей или меньшей легкостью испаряться (так, AlCl 3 возгоняется уже при 180° C). При сильном повышении температуры галогениды алюминия разлагаются, переходя в состояние с низшей валентностью металла, например, AlCl. Когда при понижении температуры и отсутствии кислорода такое соединение конденсируется, в твердой фазе происходит реакция диспропорционирования: часть атомов алюминия окисляется и переходит в привычное трехвалентное состояние, а часть – восстанавливается. Восстановиться же одновалентный алюминий может только до металла: 3AlCl 2Al + AlCl 3 . В пользу этого предположения говорит и нитевидная форма кристаллов самородного алюминия. Обычно кристаллы такого строения образуются вследствие быстрого роста из газовой фазы. Вероятно, микроскопические самородки алюминия в лунном грунте образовались аналогичным способом.

Название алюминия происходит от латинского alumen (род. падеж aluminis). Так называли квасцы, двойной сульфат калия-алюминия KAl(SO 4) 2 ·12H 2 O), которые использовали как протраву при крашении тканей. Латинское название, вероятно, восходит к греческому «халмэ» – рассол, соляной раствор. Любопытно, что в Англии алюминий – это aluminium, а в США – aluminum.

Во многих популярных книгах по химии приводится легенда о том, что некий изобретатель, имя которого история не сохранила, принес императору Тиберию, правившему Римом в 14–27 н.э., чашу из металла, напоминающего цветом серебро, но более легкого. Этот подарок стоил жизни мастеру: Тиберий приказал казнить его, а мастерскую уничтожить, поскольку боялся, что новый металл может обесценить серебро в императорской сокровищнице.

Эта легенда основана на рассказе Плиния Старшего, римского писателя и ученого, автора Естественной истории – энциклопедии естественнонаучных знаний античных времен. Согласно Плинию, новый металл был получен из «глинистой земли». А ведь глина действительно содержит алюминий.

Современные авторы почти всегда делают оговорку, что вся эта история – не более чем красивая сказка. И это не удивительно: алюминий в горных породах чрезвычайно прочно связан с кислородом, и для его выделения необходимо затратить очень много энергии. Однако в последнее время появились новые данные о принципиальной возможности получения металлического алюминия в древности. Как показал спектральный анализ, украшения на гробнице китайского полководца Чжоу-Чжу, умершего в начале III в. н.э., сделаны из сплава, на 85% состоящего из алюминия. Могли ли древние получить свободный алюминий? Все известные способы (электролиз, восстановление металлическим натрием или калием) отпадают автоматически. Могли ли в древности найти самородный алюминий, как, например, самородки золота, серебра, меди? Это тоже исключено: самородный алюминий – редчайший минерал, который встречается в ничтожных количествах, так что древние мастера никак не могли найти и собрать в нужном количестве такие самородки.

Однако возможно и другое объяснение рассказа Плиния. Алюминий можно восстановить из руд не только с помощью электричества и щелочных металлов. Существует доступный и широко используемый с древних времен восстановитель – это уголь, с помощью которого оксиды многих металлов при нагревании восстанавливаются до свободных металлов. В конце 1970-х немецкие химики решили проверить, могли ли в древности получить алюминий восстановлением углем. Они нагрели в глиняном тигле до красного каления смесь глины с угольным порошком и поваренной солью или поташом (карбонатом калия). Соль была получена из морской воды, а поташ – из золы растений, чтобы использовать только те вещества и методы, которые были доступны в древности. Через некоторое время на поверхности тигля всплыл шлак с шариками алюминия! Выход металла был мал, но не исключено, что именно этим путем древние металлурги могли получить «металл 20 века».

Свойства алюминия. По цвету чистый алюминий напоминает серебро, это очень легкий металл: его плотность всего 2,7 г/см 3 . Легче алюминия только щелочные и щелочноземельные металлы (кроме бария), бериллий и магний. Плавится алюминий тоже легко – при 600° С (тонкую алюминиевую проволоку можно расплавить на обычной кухонной конфорке), зато кипит лишь при 2452° С. По электропроводности алюминий – на 4-м месте, уступая лишь серебру (оно на первом месте), меди и золоту, что при дешевизне алюминия имеет огромное практическое значение. В таком же порядке изменяется и теплопроводность металлов. В высокой теплопроводности алюминия легко убедиться, опустив алюминиевую ложечку в горячий чай. И еще одно замечательное свойство у этого металла: его ровная блестящая поверхность прекрасно отражает свет: от 80 до 93% в видимой области спектра в зависимости от длины волны. В ультрафиолетовой области алюминию в этом отношении вообще нет равных, и лишь в красной области он немного уступает серебру (в ультрафиолете серебро имеет очень низкую отражательную способность).

Чистый алюминий – довольно мягкий металл – почти втрое мягче меди, поэтому даже сравнительно толстые алюминиевые пластинки и стержни легко согнуть, но когда алюминий образует сплавы (их известно огромное множество), его твердость может возрасти в десятки раз.

Характерная степень окисления алюминия +3, но благодаря наличию незаполненных 3р - и 3d -орбиталей атомы алюминия могут образовывать дополнительные донорно-акцепторные связи. Поэтому ион Al 3+ с небольшим радиусом весьма склонен к комплексообразованию, образуя разнообразные катионные и анионные комплексы: AlCl 4 – , AlF 6 3– , 3+ , Al(OH) 4 – , Al(OH) 6 3– , AlH 4 – и многие другие. Известны комплексы и с органическими соединениями.

Химическая активность алюминия весьма высока; в ряду электродных потенциалов он стоит сразу за магнием. На первый взгляд такое утверждение может показаться странным: ведь алюминиевая кастрюля или ложка вполне устойчивы на воздухе, не разрушаются и в кипящей воде. Алюминий, в отличие от железа, не ржавеет. Оказывается, на воздухе металл покрывается бесцветной тонкой, но прочной «броней» из оксида, которая защищает металл от окисления. Так, если внести в пламя горелки толстую алюминиевую проволоку или пластинку толщиной 0,5–1 мм, то металл плавится, но алюминий не течет, так как остается в мешочке из его оксида. Если лишить алюминий защитной пленки или сделать ее рыхлой (например, погружением в раствор ртутных солей), алюминий тут же проявит свою истинную сущность: уже при комнатной температуре начнет энергично реагировать с водой с выделением водорода: 2Al + 6H 2 O 2Al(OH) 3 + 3H 2 . На воздухе лишенный защитной пленки алюминий прямо на глазах превращается в рыхлый порошок оксида: 2Al + 3O 2 2Al 2 O 3 . Особенно активен алюминий в мелкораздробленном состоянии; алюминиевая пыль при вдувании в пламя моментально сгорает. Если смешать на керамической пластинке алюминиевую пыль с пероксидом натрия и капнуть на смесь водой, алюминий также вспыхивает и сгорает белым пламенем.

Очень высокое сродство алюминия к кислороду позволяет ему «отнимать» кислород от оксидов ряда других металлов, восстанавливая их (метод алюминотермии). Самый известный пример – термитная смесь, при горении которой выделяется так много тепла, что полученное железо расплавляется: 8Al + 3Fe 3 O 4 4Al 2 O 3 + 9Fe. Эта реакция была открыта в 1856 Н.Н.Бекетовым. Таким способом можно восстановить до металлов Fe 2 O 3 , CoO, NiO, MoO 3 , V 2 O 5 , SnO 2 , CuO, ряд других оксидов. При восстановлении же алюминием Cr 2 O 3 , Nb 2 O 5 , Ta 2 O 5 , SiO 2 , TiO 2 , ZrO 2 , B 2 O 3 теплоты реакции недостаточно для нагрева продуктов реакции выше их температуры плавления.

Алюминий легко растворяется в разбавленных минеральных кислотах с образованием солей. Концентрированная азотная кислота, окисляя поверхность алюминия, способствует утолщению и упрочнению оксидной пленки (так называемая пассивация металла). Обработанный таким образом алюминий не реагирует даже с соляной кислотой. С помощью электрохимического анодного окисления (анодирования) на поверхности алюминия можно создать толстую пленку, которую нетрудно окрасить в разные цвета.

Вытеснение алюминием из растворов солей менее активных металлов часто затруднено защитной пленкой на поверхности алюминия. Эта пленка быстро разрушается хлоридом меди, поэтому легко идет реакция

3CuCl 2 + 2Al 2AlCl 3 + 3Cu,

которая сопровождается сильным разогревом. В крепких растворах щелочей алюминий легко растворяется с выделением водорода:

2Al + 6NaOH + 6Н 2 О 2Na 3 + 3H 2

(образуются и другие анионные гидроксо-комплексы). Амфотерный характер соединений алюминия проявляется также в легком растворении в щелочах его свежеосажденного оксида и гидроксида. Кристаллический оксид (корунд) весьма устойчив к действию кислот и щелочей. При сплавлении со щелочами образуются безводные алюминаты:

Al 2 O 3 + 2NaOH 2NaAlO 2 + H 2 O.

Алюминат магния Mg(AlO 2) 2 – полудрагоценный камень шпинель, обычно окрашенный примесями в самые разнообразные цвета.

Бурно протекает реакция алюминия с галогенами. Если в пробирку с 1 мл брома внести тонкую алюминиевую проволоку, то через короткое время алюминий загорается и горит ярким пламенем. Реакция смеси порошков алюминия и иода инициируется каплей воды (вода с иодом образует кислоту, которая разрушает оксидную пленку), после чего появляется яркое пламя с клубами фиолетовых паров иода. Галогениды алюминия в водных растворах имеют кислую реакцию из-за гидролиза: AlCl 3 + H 2 O Al(OH)Cl 2 + HCl.

Реакция алюминия с азотом идет только выше 800° С с образованием нитрида AlN, с серой – при 200° С (образуется сульфид Al 2 S 3), с фосфором – при 500° С (образуется фосфид AlP). При внесении в расплавленный алюминий бора образуются бориды состава AlB 2 и AlB 12 – тугоплавкие соединения, устойчивые к действию кислот. Гидрид (AlH) х (х = 1,2) образуется только в вакууме при низких температурах в реакции атомарного водорода с парами алюминия. Устойчивый в отсутствие влаги при комнатной температуре гидрид AlH 3 получают в растворе безводного эфира: AlCl 3 + LiH AlH 3 + 3LiCl. При избытке LiH образуется солеобразный алюмогидрид лития LiAlH 4 – очень сильный восстановитель, применяющийся в органических синтезах. Водой он мгновенно разлагается: LiAlH 4 + 4H 2 O LiOH + Al(OH) 3 + 4H 2 .

Получение алюминия. Документально зафиксированное открытие алюминия произошло в 1825. Впервые этот металл получил датский физик Ганс Христиан Эрстед, когда выделил его при действии амальгамы калия на безводный хлорид алюминия (полученный при пропускании хлора через раскаленную смесь оксида алюминия с углем). Отогнав ртуть, Эрстед получил алюминий, правда, загрязненный примесями. В 1827 немецкий химик Фридрих Вёлер получил алюминий в виде порошка восстановлением гексафторалюмината калием:

Na 3 AlF 6 + 3K Al + 3NaF + 3KF.

Позднее ему удалось получить алюминий в виде блестящих металлических шариков. В 1854 французский химик Анри Этьен Сент-Клер Девилль разработал первый промышленный способ получения алюминия – восстановлением расплава тетрахлоралюминиата натрием: NaAlCl 4 + 3Na Al + 4NaCl. Тем не менее, алюминий продолжал оставаться чрезвычайно редким и дорогим металлом; он стоил ненамного дешевле золота и в 1500 раз дороже железа (сейчас – только втрое). Из золота, алюминия и драгоценных камней была сделана в 1850-х погремушка для сына французского императора Наполеона III. Когда в 1855 на Всемирной выставке в Париже был выставлен большой слиток алюминия, полученный новым способом, на него смотрели, как на драгоценность. Из драгоценного алюминия сделали верхнюю часть (в виде пирамидки) памятника Вашингтону в столице США. В то время алюминий был ненамного дешевле серебра: в США, например, в 1856 он продавался по цене 12 долл. за фунт (454 г), а серебро – по 15 долл. В изданном в 1890 1-м томе знаменитого Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона говорилось, что «алюминий до сих пор служит преимущественно для выделки... предметов роскоши». К тому времени во всем мире ежегодно добывалось всего 2,5 т. металла. Лишь к концу 19 в., когда был разработан электролитический способ получения алюминия, его ежегодное производство начало исчисляться тысячами тонн, а в 20 в. – млн. тонн. Это сделало алюминий из полудрагоценного широко доступным металлом.

Современный способ получения алюминия был открыт в 1886 молодым американским исследователем Чарлзом Мартином Холлом. Химией он увлекся еще в детстве. Найдя старый учебник химии своего отца, он начал усердно штудировать его, а также ставить опыты, однажды даже получил нагоняй от матери за порчу обеденной скатерти. А спустя 10 лет он сделал выдающееся открытие, прославившее его на весь мир.

Став в 16 лет студентом, Холл услышал от своего преподавателя, Ф.Ф.Джуэтта, что если кому-нибудь удастся разработать дешевый способ получения алюминия, то этот человек не только окажет огромную услугу человечеству, но и заработает огромное состояние. Джуэтт знал, что говорил: ранее он стажировался в Германии, работал у Вёлера, обсуждал с ним проблемы получения алюминия. С собой в Америку Джуэтт привез и образец редкого металла, который показал ученикам. Неожиданно Холл заявил во всеуслышание: «Я получу этот металл!»

Шесть лет продолжалась упорная работа. Холл пытался получать алюминий разными методами, но безуспешно. Наконец, он попробовал извлечь этот металл электролизом. В то время электростанций не было, ток приходилось получать с помощью больших самодельных батарей из угля, цинка, азотной и серной кислот. Холл работал в сарае, где устроил маленькую лабораторию. Ему помогала сестра Джулия, которая очень интересовалась опытами брата. Она сохранила все его письма и рабочие журналы, которые позволяют буквально по дням проследить историю открытия. Вот выдержка из ее воспоминаний:

«Чарлз всегда был в хорошем настроении, и даже в самые плохие дни был способен посмеяться над судьбой незадачливых изобретателей. В часы неудач он находил утешение за нашим стареньким пианино. В своей домашней лаборатории он работал по-многу часов без перерыва; а когда он мог ненадолго оставить установку, то мчался через весь наш длинный дом, чтобы немного поиграть... Я знала, что, играя с таким обаянием и чувством, он постоянно думает о своей работе. И музыка ему в этом помогала.»

Самым трудным было подобрать электролит и защитить алюминий от окисления. Через шесть месяцев изнурительного труда в тигле, наконец, появилось несколько маленьких серебристых шариков. Холл немедленно побежал к своему бывшему преподавателю, чтобы рассказать об успехе. «Профессор, я получил его!», – воскликнул он, протягивая руку: на ладони лежал десяток маленьких алюминиевых шариков. Это произошло 23 февраля 1886. А спустя ровно два месяца, 23 апреля того же года, француз Поль Эру взял патент на аналогичное изобретение, которое он сделал независимо и почти одновременно (поразительны и два других совпадения: и Холл, и Эру родились в 1863 и умерли в 1914).

Сейчас первые шарики алюминия, полученные Холлом, хранятся в Американской Алюминиевой компании в Питтсбурге как национальная реликвия, а в его колледже стоит памятник Холлу, отлитый из алюминия. Впоследствии Джуэтт писал: «Моим самым важным открытием было открытие человека. Это был Чарлз М.Холл, который в возрасте 21 года открыл способ восстановления алюминия из руды, и таким образом сделал алюминий тем замечательным металлом, которым теперь широко пользуются во всем мире». Пророчество Джуэтта сбылось: Холл получил широкое признание, стал почетным членом многих научных обществ. Но личная жизнь ему не удалась: невеста не хотела смириться с тем, что ее жених все время проводит в лаборатории, и расторгла помолвку. Холл нашел утешение в родном колледже, где он проработал до конца жизни. Как писал брат Чарлза, «колледж был для него и женой, и детьми, и всем остальным – всю его жизнь». Колледжу Холл завещал и б?льшую часть своего наследства – 5 млн. долл. Умер Холл от лейкемии в возрасте 51 года.

Метод Холла позволил получать с помощью электричества сравнительно недорогой алюминий в больших масштабах. Если с 1855 до 1890 было получено лишь 200 тонн алюминия, то за следующее десятилетие по методу Холла во всем мире получили уже 28 000 т этого металла! К 1930 мировое ежегодное производство алюминия достигло 300 тыс. тонн. Сейчас же ежегодно получают более 15 млн. т. алюминия. В специальных ваннах при температуре 960–970° С подвергают электролизу раствор глинозема (технический Al 2 O 3) в расплавленном криолите Na 3 AlF 6 , который частично добывают в виде минерала, а частично специально синтезируют. Жидкий алюминий накапливается на дне ванны (катод), кислород выделяется на угольных анодах, которые постепенно обгорают. При низком напряжении (около 4,5 В) электролизеры потребляют огромные токи – до 250 000 А! За сутки один электролизер дает около тонны алюминия. Производство требует больших затрат электроэнергии: на получение 1 тонны металла затрачивается 15000 киловатт-часов электроэнергии. Такое количество электричества потребляет большой 150-квартирный дом в течение целого месяца. Производство алюминия экологически опасно, так как атмосферный воздух загрязняется летучими соединениями фтора.

Применение алюминия. Еще Д.И. Менделеев писал, что «металлический алюминий, обладая большою легкостью и прочностью и малою изменчивостью на воздухе, очень пригоден для некоторых изделий». Алюминий – один из самых распространенных и дешевых металлов. Без него трудно представить себе современную жизнь. Недаром алюминий называют металлом 20 века. Он хорошо поддается обработке: ковке, штамповке, прокату, волочению, прессованию. Чистый алюминий – довольно мягкий металл; из него делают электрические провода, детали конструкций, фольгу для пищевых продуктов, кухонную утварь и «серебряную» краску. Этот красивый и легкий металл широко используют в строительстве и авиационной технике. Алюминий очень хорошо отражает свет. Поэтому его используют для изготовления зеркал – методом напыления металла в вакууме.

В авиа- и машиностроении, при изготовлении строительных конструкций, используют значительно более твердые сплавы алюминия. Один из самых известных – сплав алюминия с медью и магнием (дуралюмин, или просто «дюраль»; название происходит от немецкого города Дюрена). Этот сплав после закалки приобретает особую твёрдость и становится примерно в 7 раз прочнее чистого алюминия. В то же время он почти втрое легче железа. Его получают, сплавляя алюминий с небольшими добавками меди, магния, марганца, кремния и железа. Широко распространены силумины – литейные сплавы алюминия с кремнием. Производятся также высокопрочные, криогенные (устойчивые к морозам) и жаропрочные сплавы. На изделия из алюминиевых сплавов легко наносятся защитные и декоративные покрытия. Легкость и прочность алюминиевых сплавов особенно пригодились в авиационной технике. Например, из сплава алюминия, магния и кремния делают винты вертолетов. Сравнительно дешевая алюминиевая бронза (до 11% Al) обладает высокими механическими свойствами, она устойчива в морской воде и даже в разбавленной соляной кислоте. Из алюминиевой бронзы в СССР с 1926 по 1957 чеканились монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 копеек.

В настоящее время четвертая часть всего алюминия идет на нужды строительства, столько же потребляет транспортное машиностроение, примерно 17% часть расходуется на упаковочные материалы и консервные банки, 10% – в электротехнике.

Алюминий содержат также многие горючие и взрывчатые смеси. Алюмотол, литая смесь тринитротолуола с порошком алюминия, – одно из самых мощных промышленных взрывчатых веществ. Аммонал – взрывчатое вещество, состоящее из аммиачной селитры, тринитротолуола и порошка алюминия. Зажигательные составы содержат алюминий и окислитель – нитрат, перхлорат. Пиротехнические составы «Звездочки» также содержат порошкообразный алюминий.

Смесь порошка алюминия с оксидами металлов (термит) применяют для получения некоторых металлов и сплавов, для сварки рельсов, в зажигательных боеприпасах.

Алюминий нашел также практическое применение в качестве ракетного топлива. Для полного сжигания 1 кг алюминия требуется почти вчетверо меньше кислорода, чем для 1 кг керосина. Кроме того, алюминий может окисляться не только свободным кислородом, но и связанным, входящим в состав воды или углекислого газа. При «сгорании» алюминия в воде на 1 кг продуктов выделяется 8800 кДж; это в 1,8 раза меньше, чем при сгорании металла в чистом кислороде, но в 1,3 раза больше, чем при сгорании на воздухе. Значит, в качестве окислителя такого топлива можно использовать вместо опасных и дорогостоящих соединений простую воду. Идею использования алюминия в качестве горючего еще в 1924 предложил отечественный ученый и изобретатель Ф.А.Цандер. По его замыслу можно использовать алюминиевые элементы космического корабля в качестве дополнительного горючего. Этот смелый проект пока практически не осуществлен, зато большинство известных в настоящее время твердых ракетных топлив содержат металлический алюминий в виде тонкоизмельченного порошка. Добавление 15% алюминия к топливу может на тысячу градусов повысить температуру продуктов сгорания (с 2200 до 3200 К); заметно возрастает и скорость истечения продуктов сгорания из сопла двигателя – главный энергетический показатель, определяющий эффективность ракетного топлива. В этом плане конкуренцию алюминию могут составить только литий, бериллий и магний, но все они значительно дороже алюминия.

Широкое применение находят и соединения алюминия. Оксид алюминия – огнеупорный и абразивный (наждак) материал, сырье для получения керамики. Из него также делают лазерные материалы, подшипники для часов, ювелирные камни (искусственные рубины). Прокаленный оксид алюминия – адсорбент для очистки газов и жидкостей и катализатор ряда органических реакций. Безводный хлорид алюминия – катализатор в органическом синтезе (реакция Фриделя – Крафтса), исходное вещество для получения алюминия высокой чистоты. Сульфат алюминия применяют для очистки воды; реагируя с содержащимся в ней гидрокарбонатом кальция:

Al 2 (SO 4) 3 + 3Ca(HCO 3) 2 2AlO(OH) + 3CaSO 4 + 6CO 2 + 2H 2 O,

он образует хлопья оксида-гидроксида, которые, оседая, захватывают, а также сорбируют на поверхности находящиеся в воде взвешенные примеси и даже микроорганизмы. Кроме того, сульфат алюминия применяют как протраву при крашении тканей, для дубления кожи, консервирования древесины, проклеивания бумаги. Алюминат кальция – компонент вяжущих материалов, в том числе портландцемента. Иттрий-алюминиевый гранат (ИАГ) YAlO 3 – лазерный материал. Нитрид алюминия – огнеупорный материал для электропечей. Синтетические цеолиты (они относятся к алюмосиликатам) – адсорбенты в хроматографии и катализаторы. Алюминийорганические соединения (например, триэтилалюминий) – компоненты катализаторов Циглера – Натты, которые используются для синтеза полимеров, в том числе синтетического каучука высокого качества.

Классификация и основные свойства металлов: низкие потенциалы ионизации и применение в качестве восстановителей. Особенности электронной структуры и положения в периодической системе элементов. Изучение неметаллов на основе кремния и его соединений.

Сургутский Государственный Университет Кафедра химии РЕФЕРАТ