Анаксимандр/Anaksimandr

Анаксимандр - древнегреческий философ, уроженец Милета. Представитель милетской школы, считается учеником Фалеса Милетского и учителем Анаксимена.

Сочинение Анаксимандра «О природе» было первой философской работой, появившейся на греческом языке. Он первый поставил вопрос о «начале» всего сущего и определил это начало как принцип, апейрон. Апейрон — вечный, неуничтожимый, безграничный во времени и пространстве, неопределённый по качеству; из него путём выделения возникают различные вещества.

Все древние авторы согласны с тем, что апейрон Анаксимандра материален, веществен. Но трудно сказать, что это такое. Одни видели в апейроне мигму, т. е. смесь (земли, воды, воздуха и огня), другие - метаксю, нечто среднее между двумя стихиями - между огнем и воздухом, третьи полагали, что апейрон неопределенен. Аристотель полагал, что Анаксимандр пришел к идее апейрона считая, что бесконечность и беспредельность какой-либо стихии привела бы к ее предпочтению перед тремя другими как конечными, а потому Анаксимандр свое бесконечное сделал неопределенным, безразличным ко всем стихиям. Симпликий находит два основания. Как генетическое начало апейрон должен быть беспредельным, дабы не иссякнуть. Как субстанциальное начало апейрон должен быть беспредельным, дабы он мог лежать в основе взаимопревращения стихий. Если стихии превращаются друг в друга (а тогда думали, что земля, вода, воздух и огонь способны друг в друга превращаться), то это означает, что у них есть нечто общее, что само по себе не является ни огнем, ни воздухом, ни землей, ни водой. А это и есть апейрон, но уже не столько пространственно безграничный, сколько безграничный внутренне, т. е. неопределенный.

Сам по себе апейрон вечен. По сохранившимся словам Анаксимандра мы знаем, что апейрон «не знает старости», что апейрон «бессмертен и неуничтожим». Он находится в вечной активности, в вечном движении.

Древнегреческий философ Анаксимандр Милетский

Анаксимандр. Анаксимандр - ученик и последователь Фалеса. Расцвет деятельности 570-560 до н.э. О его жизни мы почти ничего не знаем. Он автор первого философского сочинения, написанного прозой, которое положило начало многим одноименным трудам первых древнегреческих философов.

Сочинение Анаксимандра называлось «Пери фюсеос», т. е. «О природе». От этого сочинения сохранилось несколько словосочетаний и один цельный небольшой отрывок, связный фрагмент. Известны названия других научных трудов милетского философа - «Карта земли» и «Глобус». Философское учение Анаксимандра известно из доксографии.

Именно Анаксимандр расширил понятие начала всего сущего до понятия «архэ», т. е. до первоначала, субстанции, того, что лежит в основании всего сущего. Поздний доксограф Симпликий, отделенный от Анаксимандра более чем тысячелетием, сообщает, что «Анаксимандр первый назвал началом то, что лежит в основе». Такое начало Анаксимандр нашел в некоем апейроне. Апейрос означает «беспредельный, безграничный, бесконечный». Апейрон - средний род от этого прилагательного, это нечто беспредельное, безграничное, бесконечное.

Апейрон все из себя производит сам. Находясь во вращательном движении, апейрон выделяет противоположности - влажное и сухое, холодное и теплое. Парные комбинации этих главных свойств образуют землю (сухое и холодное), воду (влажное и холодное), воздух (влажное и горячее), огонь (сухое и горячее). Затем в центре собирается как самое тяжелое земля, окруженная водной, воздушной и огненной сферами. Происходит взаимодействие между водой и огнем, воздухом и огнем. Под действием небесного огня часть воды испаряется, и земля выступает частично из мирового океана. Так образуется суша. Небесная сфера разрывается на три кольца, окруженных воздухом. Это, говорил Анаксимандр, как бы три обода колеса колесницы (мы скажем: это как бы три шины), полые внутри и наполненные огнем. Эти кольца невидимы с земли. В нижнем ободе множество отверстий, сквозь которые просматривается заключенный в нем огонь. Это звезды. В среднем ободе одно отверстие. Это Луна. В верхнем также одно. Это Солнце. Отверстия способны полностью или частично закрываться. Так происходят солнечные и лунные затмения. Сами ободы вращаются вокруг Земли. С ними движутся и отверстия. Так Анаксимандр объяснял видимые движения звезд, Луны, СолнцаЭта картина мира неверна. Но поражает в ней полное отсутствие богов, божественных сил, смелость попытки объяснить происхождение и устройство мира из внутренних причин и из одного материально-вещественного начала. Во-вторых, здесь важен разрыв с чувственной картиной мира. То, как мир нам является и то, что он есть, не одно и то же. Мы видим звезды, Солнце, Луну, но не видим ободов, отверстиями которых звезды, Луна и Солнце являются. Мир чувств должен быть исследован, он лишь проявление действительного мира. Наука должна пойти дальше непосредственного созерцания.

Анаксимандру принадлежит также первая глубокая догадка о происхождении жизни. Живое зародилось на границе моря и суши из ила под воздействием небесного огня. Первые живые существа жили в море. Затем некоторые из них вышли на сушу и сбросили с себя чешую, став сухопутными животными. От животных произошел человек. В общем, все это верно. Правда, у Анаксимандра человек произошел не от сухопутного животного, а от морского. Человек зародился и развился до взрослого состояния внутри какой-то громадной рыбы. Родившись взрослым (ибо ребенком он не мог бы один без родителей выжить), человек вышел на сушу.

Материалистический монизм (монизм - учение, согласно которому все возникло из одного начала) мировоззрения Анаксимандра поражало самих древних греков. Диалектика Анаксимандра выразилась в учении о вечности движения апейрона, о выделении из него противоположностей, об образовании четырех стихий из противоположностей, а сама космогония - в учении о происхождении живого из неживого, человека от животных, т. е. в общей идее эволюции живой природы.

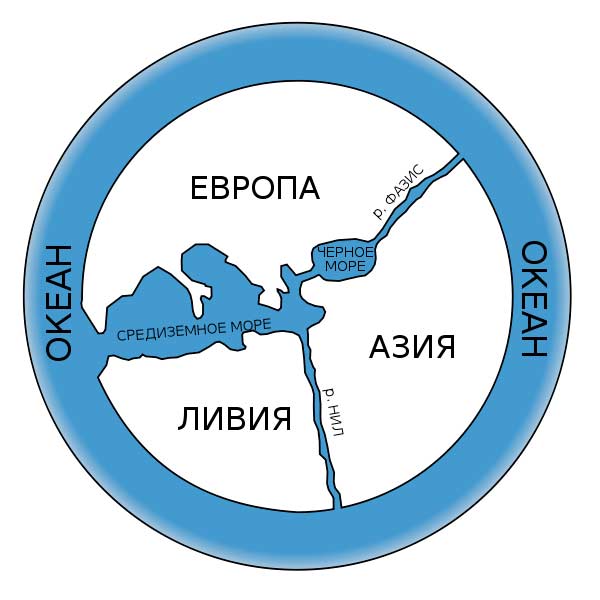

Эсхатология - это учение (в принципе религиозное) о конце мира. Эсхатос - крайний, конечный, последний. Об этом мы узнаем из сохранившегося фрагмента Анаксимандра. Там сказано: «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости. Все получает возмездие (друг от друга) за несправедливость и согласно порядку времени» Слова «друг от друга» потому стоят в скобках, что они в одних манускриптах есть, а в других их нет. По форме выражения это не физическое, а правовое и этическое сочинение. Отношение между вещами мира выражено в этических терминах. Дж. Томсон думает, что выражение «получает возмездие» взято из этическо-правовой практики родового общества. Это формула урегулирования споров между соперничающими родами. Так что первые греческие философы не так уж абсолютно отличались от китайских и индийских. Но этической у греческих философов была лишь форма, в которой представлялся, однако, физический мир, мир природы, а не мир человека. Но то, что мир природы представлялся через мир человека, - это проявление, пережиток социоантропоморфического мировоззрения. Но оно вообще свойственно протофилософии. Олицетворения уже нет, нет и полной антропоморфизации. Фрагмент вызвал немало различных истолкований. Анаксимандр ввел то, что называли «гномон» - элементарные солнечные часы, которые были известны ранее на Востоке. Это вертикальный стержень, установленный на размеченной горизонтальной площадке. Время дня определялось по направлению тени. Самая короткая тень в течение дня определяла полдень, в течение года - в полдень летнее солнцестояние, самая длинная тень в течение года в полдень - зимнее солнцестояние. Анаксимандр построил модель небесной сферы - глобус, начертил географическую карту. Он занимался математикой, дал «общий очерк геометрии».

Анаксимандр (ок. 610 - после 547 до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы , автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе». Ученик Фалеса. Создал геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту. Высказал идею о происхождении человека «от животного другого вида» (рыб).

Анаксимандр из Милета (Anaximandros) (ок. 610 - ок. 546 гг. до н.э.). Философ и астроном. Согласно традиции, написал первый философский трактат в прозе («О мире»), первым в Греции стал использовать гномон, установил первые солнечные часы в Греции (в Спарте), создал астрономическую модель неба и составил первую карту Земли. Также рационализировал астрономию.

Адкинс Л., Адкинс Р. Древняя Греция. Энциклопедический справочник. М., 2008, с. 445.

Анаксимандр (ок. 610-547 до н.э.) - Ученик и последователь Фалеса в основе всего сущего предполагал особую первоматерию - апейрон (то есть бесконечное, вечное, неизменное). Из него все возникает и в него возвращается. (В современной науке этому, пожалуй, соответствует космический вакуум.) Сохранились лишь немногие фрагменты его сочинений. Его труд «О природе» считается первым научно-философским сочинением, где сделана попытка дать разумное объяснение мирозданию. В его центре Анаксимандр располагал Землю, имеющую форму цилиндра. Он первым в Элладе начертил географическую карту, изобрел солнечные часы (гномон, вертикальный стержень, тень от которого падала на подобие циферблата) и астрономические инструменты. Одна из идей Анаксимандра: «Из тех же вещей, из которых рождаются все сущие вещи, в эти же самые вещи они разрушаются по неизбежности»...

Баландин Р.К. Сто великих гениев / Р.К. Баландин. - М.: Вече, 2012.

Анаксимандр ("Αναξίμανδρος) из Милета (ок. 610- 546 до н. э.) - древнегреческий философ-материалист милетской школы, автор первого в Греции стихийно-материалистического и наивно-диалектического сочинения «О природе», не дошедшего до нас. Впервые ввел в философию понятие «архэ» (принцип), под которым он разумел то, из чего все вещи возникают и во что они, уничтожаясь, разрешаются и что лежит в основе их бытия. Таким первоначалом всего существующего, которое Анаксимандр называл апейрон (ἄπειρον - беспредельное), «неопределенной материей», является единая, вечная, бесконечная материя; она находится в вечном движении и порождает из себя бесконечное многообразие всего существующего.

Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. - Изд. 2-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2013, с 16.

Другие биографические материалы:

Анаксимен (6 в. до н. э.), древнегреческий философ, ученик Анаксимандра.

Греция, Эллада , южная часть Балканского полуострова, одна из наиболее важных исторических стран древности.

Фрагменты:

DK I, 81-90; MaddalenaA. (ed.). Ionici. Testimonials e frammenti. Firenze, 1970;

Colli G. La sapienza greca, v. 2 Mil., 1977, p. 153-205;

Conche M. Anaximandre. Fragments et temoignages. P., 1991;

Лебедев А. В. Фрагменты, с. 116-129.

Литература:

Kahn Ch. Anaximander and the origin of Greek cosmology N. Y., 1960;

Classen C. J. Anaximandros, RE, Suppl. 12, 1970 col. 30-69 (библ.);

Лебедев А. В. ... № не Анаксимандр, а Платон и Аристотель. - Вестник древней истории 1978, 1, с. 39-54; 2, с. 43-58;

Он же. Геометрический стиль и космология Анаксимандра. - В сб.: Культура и искусства античного мира. М., 1980, с. 100-124.

Написал прозой философское произведение, один отрывок из которого дошел до нас в передаче Теофраста. Доксограф пишет: «Из учивших о едином, движущемся и бесконечном [начале] Анаксимандр... сказал, что началом и элементом сущего является беспредельное, первым употребив такое название начала. Он говорит, что начало не есть ни вода, ни вообще какая-нибудь из так называемых стихий, но некоторая иная беспредельная природа, из которой возникают все небеса и все миры в них. «А из каких [начал] возникают сущие [вещи], в те же самые они уничтожаются согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга за свое нечестие по порядку времени», – так говорит он в чересчур поэтических выражениях. Очевидно, заметив, что четыре стихии превращаются одна в другую, он не счел возможным признать какую-либо одну из них в качестве субстрата, но принял нечто от них отличное. Возникновение же вещей происходит не от качественного изменения стихии, но вследствие выделения противоположностей по причине вечного движения... Противоположности же суть теплое, холодное, сухое, влажное и т. д.» (ДК 12 А 9, В 1).

Анаксимандр. Фрагмент картины Рафаэля "Афинская школа", 1510-1511

Этот фрагмент из «Мнений физиков» Теофраста, сохранившийся в тексте комментария Симпликия к «Физике» Аристотеля и, в свою очередь, содержащий фрагмент Анаксимандра, вызвал ожесточенную полемику. Прежде всего – относительно объема фрагмента. Минимальный ограничивается словами: «... согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают возмездие друг от друга». Предшествующая часть принятого Дильсом текста фрагмента рассматривается как заимствованное у Аристотеля стереотипное описание общей позиции «фисиологов»; последующая – как теофрастова перефразировка текста Анаксимандра. И все же, даже если свести подлинный текст Анаксимандра к этому маловразумительному отрывку, Теофраст дает очень много.

(1). Не подлежит сомнению, что Анаксимандр признал «начало» сущего чем-то единым и беспредельным (бесконечным, неопределенным – to apeiron). Возможно, что он и ввел это название, «апейрон», как по давней и почтенной традиции именуется «первоначало» Анаксимандра . Впрочем, возможно, что это термин, самому ему не принадлежащий, а выработанный доксографией.

(2). По логике Теофраста, видящего в Анаксимандре мониста, фраза «А из каких... в те же самые» должна была бы стоять в единственном числе (из беспредельного... в беспредельное). Она же стоит во множественном числе (ex hon ... eis tayta), что свидетельствует об аутентичности если не текста, то выраженной им мысли. Последующее разъяснение Теофраста показывает, что множественное число скорее всего относится к «противоположностям», вследствие выделения которых и образуются вещи.

(3). Обращение Анаксимандра к «беспредельному» интересно тем, что to apeiron может означать как качественно неопределенное, так и количественно бесконечное. Так, у нас имеются противоречащие свидетельства о Фалесе. В одном месте Симпликий говорит, что Фалес признавал свое начало – воду – конечным. В другом месте он пишет: «принимавшие за основу какую-либо одну стихию, считали ее бесконечной по величине, как например Фалес – воду» (ДК Р А 13). Со своей стороны, Аристотель утверждал, что «никто из физиков не делал единым и бесконечным огонь или землю, а только воду, воздух или среднее между ними» (Физ, III, 5, 205а). Отсюда можно заключить, что первое свидетельство Симпликия говорит о качественной определенности фалесова «начала» (вода), а второе – о количественной бесконечности, как и пишет доксограф. Анаксимандр же оказывается тогда человеком, вводящим представление о качественно неопределенном и количественно бесконечном начале. Рождение из него вещей и есть их качественное определение и ограничение.

(4). Иногда «беспредельное» Анаксимандра отождествляют с мифологическим Хаосом. Но этому противоречит признание временной упорядоченности возникновения и уничтожения, причем необходимой упорядоченности.

Можно ли идти дальше? Иногда считают, что «беспредельное» Анаксимандра – это «беспредельное вообще», понятие, образованное отвлечением от всего конкретного. Однако Аристотель специально оговаривал, что это не так. Признание беспредельного или бесконечного как такового свойственно только пифагорейцам и Платону, тогда как «натурфилософы («физики») всегда рассматривают в качестве носителя бесконечности какую-нибудь другую природу из так называемых элементов, например воду, воздух или среднее между ними» (Физ., III, 4, 203а). Это явно относится и к Анаксимандру, и его «другую природу» – носителя предиката бесконечности (беспредельности) – следует каким-то образом характеризовать. Обычно по этому поводу выдвигаются следующие точки зрения: во-первых, это может быть «неопределенная природа», в принципе не допускающая определения; во-вторых – будущая «материя» (hyle) Платона и Аристотеля, потенциально заключающая в себе все вещи, но лишенная актуальных качеств и подлежащая оформлению со стороны идеального начала, «идеи» или «формы»; в-третьих, механическая смесь всех вещей или стихий, из которой затем выделяются вещи; наконец – нечто «среднее» между элементами или стихиями (metaxy).

Каждое из этих решений, опираясь на те или иные свидетельства Аристотеля и доксографов, имеет свои слабые места. «Неопределенная природа» (physis aoristos) – вряд ли есть решение вообще, поскольку представляет собою чисто негативное понятие. Между тем у Анаксимандра есть специфические определения «субстанции бесконечного». О них мы скажем ниже. То же можно сказать и о «материи» в смысле Аристотеля и Платона. У них «материя» характеризуется как «небытие» (me on Платона), как чистая возможность и «лишенность». Но этот взгляд несовместим с тем фактом, что «беспредельное» Анаксимандра выступает активной творческой силой, которая «всем правит». У него полностью отсутствует представление о внешней первоначалу «идее», по отношению к которой «беспредельное» выступало бы как «природа, отличная от идеи» (Платон. Парменид, 158с). «Смесь» – характеристика первоначала, принадлежащая фисиологам V в., в частности Анаксагору. Но если даже первоначальную смесь можно представить как единую и однородную массу, то она никак уже не может пониматься в смысле живого, органического целого, «природы» раннегреческих философов. Наиболее вероятно, пожалуй, четвертое решение. Но ведь и здесь отсутствует однозначность. В различных местах сочинений Аристотеля, без ссылки на имя (или имена?) мыслителя, придерживающегося той или иной точки зрения, говорится о «беспредельном» как среднем между огнем и воздухом или между воздухом и водой. По контексту во всех этих случаях напрашивается имя Анаксимандра, но не исключено и какое-то иное, нам неизвестное имя. Во всяком случае, вопрос о принадлежности апейрона как metaxy Анаксимандру остается открытым.

Однако мы можем с достаточными основаниями говорить о, следующих «свойствах» анаксимандрова первоначала. Как говорит Аристотель, оно не возникает и не уничтожается, «не у него есть начало, а оно само по видимости является началом, все объемлет и всем управляет, как говорят те, кто не признает кроме беспредельного других основных причин... И оно божественно, ибо бессмертно и неразрушимо, как говорят Анаксимандр и большинство натурфилософов» (Физ. III, 4, 203 b). Ипполит сохранил несколько иную характеристику: беспредельное Анаксимандра «вечно и нестареюще» (ДК 12 А 11). Наконец, у Плутарха читаем: «... Анаксимандр... утверждал, что в беспредельном заключается вся причина всеобщего возникновения и уничтожения... При возникновении нашего мира из вечного [начала] выделилось нечто способное производить горячее и холодное, и образовавшаяся из него огненная сфера облекла воздух, окружающий землю, подобно тому, как кора облекает дерево. Когда огненная сфера прорвалась и замкнулась в несколько колец, возникли солнце, луна и звезды» (ДК 12 А 10).

Исходя из этих свидетельств, можно сконструировать следующую схему изменений апейрона, порождающего вещи: вечная, нестареющая, бессмертная и неразрушимая «беспредельная природа», или «природа беспредельного», – апейрон – выделяет «производящее начало» (to gonimon – возможно, термин самого Анаксимандра, образованный аналогично апейрону), рождающее противоположности теплого и холодного, сухого и влажного, из которых, в свою очередь, образуются вещи. К сожалению, можно только гадать, в чем смысл взаимоотношения противоположностей, выраженного словами «... несут наказание и получают возмездие друг от друга» , но здесь явно зарождается диалектика борьбы, столкновения противоположных начал, которая расцветет у Гераклита.

Подводя итог изложению философского учения Анаксимандра, скажем, что в нем, хотя и «в чересчур поэтических выражениях» (Теофраст), но все же прозой формулируются важнейшие черты «начала» (arche – возможно, что и сам термин введен в этом значении Анаксимандром, хотя указание Теофраста на этот-факт ныне оспаривается): его всеобъемлющий, творческий и производящий характер, его вечность и неуничтожимость в противовес конечным, возникающим и уничтожающимся вещам и мирам, его бесконечность во времени и пространстве, как и вечность его движения, его внутренняя необходимость и самонаправленность. Отсюда его «божественность» как высшая ценностная характеристика «беспредельного». Наконец, хотя вряд ли можно с уверенностью сказать, что из апейрона все состоит, но несомненно, что из него все происходит (рождается) и в него все вновь возвращается, погибая. Здесь мы еще дальше от мифа, чем в случае Фалеса, и несомненно, что свою роль в этом сыграли конкретно-научные представления Анаксимандра.

Содержание этих концепций таково. Анаксимандру приписывается изобретение солнечных часов, составление первой у греков географической карты, систематизация геометрических утверждений. Но, конечно, первостепенное значение имеют космология и космогония Анаксимандра, восстанавливаемые по свидетельствам древних. Картина мира, по Анаксимандру, в общих чертах такова. Земля, подобная цилиндрическому отрезку колонны или барабану, высота которого равна одной трети ширины, покоится в центре мира «вследствие равного расстояния отовсюду» (А 11). Над Землею (вопрос о том, возникает ли она из «объемлющего» (апейрона) или существует вечно, остается открытым) возникают, в процессе образования «неба», водная и воздушная оболочки, затем – оболочка из огня. Когда огненная сфера, разрывается, она одновременно замыкается в несколько колец, окруженных плотным воздухом. В воздушной оболочке колец имеются отверстия, видимый через которые огонь и представляется нам светилами. Затмения Солнца, а также фазы Луны объясняются открытием и закрытием этих отверстий. Выше всего расположено солнечное кольцо (оно в 27 раз больше Земли), ниже – лунное (в 19 раз больше нее), всего ниже – звездное. Миров бесконечное множество, однако из свидетельств неясно, сменяют ли они друг друга в ходе вечного кругообращения «по порядку времени» или же сосуществуют.

Земля первоначально была покрыта водой. Последняя постепенно высыхает, а оставшаяся в углублениях вода образует море. Высыхая от чрезмерной жары или размокая вследствие сильных дождей, земля образует трещины, проникающий в которые воздух сдвигает ее с места – так происходят землетрясения. Первые животные возникли во влажном месте (в море) и были покрыты колючей чешуей. По достижении известного возраста они стали выходить на сушу, и из них возникли земные животные и люди. Так конкретизируется общемировоззренческая установка Анаксимандра. Здесь, как и во всех первых философских учениях, сочетаются фантастические, заимствованные из мифологии установки с попытками рациональной (включая математическую) их «дешифровки». Результат – поразительный синтез, не сводимый к этим исходным составным элементам.

Анаксимандр (ок. 610 - после 547 до н. э.), древнегреческий философ, представитель милетской школы, автор первого философского сочинения на греческом языке «О природе». Ученик Фалеса. Создал геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту. Высказал идею о происхождении человека «от животного другого вида» (рыб).

Анаксимандр (греч.) - математик и философ, сын Праксиада, род. в Милете 611, умер 546 до P. X. Между всеми греческими мыслителями древнейшего периода, ионийскими натурфилософами, он в самом чистом виде воплотил в себе их спекулятивное стремление познать происхождение и начало всего сущего. Но между тем, как другие ионийцы за такое начало признавали ту или другую физическую стихию, воду, воздух и т. п А. учил, что первоначальной основой всякого бытия есть безграничное (toapeiron, бесконечное), вечным движением которого выделились первичные противоположности тепла и холода, сухости и влага и к которому все опять возвращается. Творение есть разложение бесконечного. По его представлению, это бесконечное постоянно выделяет из себя и постоянно же воспринимает известные, неизменные стихии, так что части целого вечно изменяются, тогда как целое остается неизменным. Этим переходом от определенности материального объяснения вещей к отвлеченному представлению А. выступает из рядов ионийских натурфилософов. См. Сейдел, "Der Fortschritt der Metaphysik unter den altestenjon. Philosophen", (Лейпциг, 1861). Как собственно он пользовался своей гипотезой для объяснения происхождения отдельных вещей, об этом имеются лишь отрывочные сведения. Холод, в соединении с влагою и сухостью, образовал землю, имеющую форму цилиндра, основание которого относится к высоте как 3:1, и занимающую центр вселенной. Солнце находится в высшей небесной сфере, больше земли в 28 раз и представляет полый цилиндр, из которого изливаются огненные потоки; когда отверстие закроется, происходить затмение. Луна тоже цилиндр и в 19 раз больше земли; при наклонном положении ее получаются лунные фазы, а затмение происходит тогда, когда она совсем перевернется. А. первый в Греции указал на наклонение эклиптики и изобрел солнечные часы, при помощи которых определял линии равноденствия и солнечные повороты. Ему приписывают также составление первой географической карты Греции и изготовление небесного глобуса, которым он пользовался для объяснения своей системы вселенной. См. Шлейермахер, "Uber А.", (Берл., 1815). О близкой связи его космогонии с восточными умозрениями см. Бюсген, "Uber das apeiron des A.", (Висбад., 1867). П. Г. Редкина, "Из лекций по истории философии права".

АНАКСИМАНДР

АНАКСИМАНДР

(Anaximandros) (ок. 610 - после 547 до н.э.) - др.-греч. милетской школы, ученик Фалеса, автор прозаического соч. «О природе» (сохранился небольшой отрывок и словосочетаний). А. назвал началом, лежащим в основании всего сущего, - «безграничное, беспредельное», не столько в смысле беспредельности в пространстве и во времени, сколько в смысле бесструктурности, вещественной неопределенности. Апейрон «бессмертен и непреходящ», он «все объемлет и всем правит», ему присуще вечное , он единственная рождения и гибели мироздания: «Из чего все получает свое рождение, в то же самое все и возвращается, следуя необходимости».

При космогенезе из апейрона вследствие его круговращения выделяются противоположности горячего и холодного, влажного и сухого. Образуя пары, они создают огонь (горячее и сухое), воздух (горячее и влажное), воду (холодное и влажное) и землю (холодное и сухое). Земля собирается в центре, над ней вода, воздух и огонь. Когда часть воды испаряется, появляется суша. На границе суши и моря в иле зарождается , часть морских животных выходит на сушу и сбрасывает чешую. Человек зародился в большой рыбе, взрослым вышел на сушу. Солнце, Луна и звезды - отверстия в невидимых огненных кольцах. Земля неподвижна без опоры, т.к. верха и низа нет.

Она шарообразна или цилиндрична. Учение А. об апейроне развили пифагорейцы, дополнив апейрон вторым, упорядочивающим, первоначалом - предельным.

Философия: Энциклопедический словарь. - М.: Гардарики . Под редакцией А.А. Ивина . 2004 .

АНАКСИМАНДР

из Милета (согласно Аполлодору, 610 - ок. 540 до н. э. ) , др.-греч. естествоиспытатель, географ и натурфилософ, второй представитель милетской школы, согласно доксогра-фам, «ученик», «товарищ» и «родственник» Фалеса. В 547/546 опубликовал первый ранненауч. прозаич. трактат «О природе» (название , возможно, позднейшее) , основное крого составляли , космография, метеорологич. феноменов. Представление об А. как абстрактном метафизике, рассуждающем о принципе бытия, безусловно ошибочно ( термин « » - «начало» скорее всего был неизвестен А., как и всем милетцам) и основано на некритич. следовании перипатетич. доксографии. Для метода А. характерна фундаментальная роль бинарных оппозиций и аналогий. В космологии А. исходит из общемилетского представления о «бесконечном объемлющем» - пространственно безграничном телесном континууме, «объемлющем» извне после его рождения и поглощающем его после гибели. Природа «объемлющего» А. была неясна уже антич. читателям его книги, возможно, ввиду архаич. стиля. Термин апейрон (« ») , которым в доксографии обозначается «начало» А., неподлинен; А. употреблял прилагательное «бесконечный» как один из атрибутов «вечной и нестареющей природы», «объемлющей все небосводы (= миры) и космосы (= пространства) в них». Согласно достоверному свидетельству Аристотеля (Met. 1069 b 22; Phys. 187 а 21) и Теофраста (Simpl. Phys. 27, 11-23) , А. мыслил «вечную природу» как «смесь» всех качественно различных веществ, предвосхищая, т. о. , анаксагоровскую концепцию материи. Космогония А.: 1-я фаза - «выделение» из «объемлющего» мирового «зародыша» (аналог «мирового яйца») ; 2-я фаза - «разделение» и поляризация противоположностей (влажное холодное ядро и горячая огненная «кора») ; 3-я фаза - и борьба «горячего и холодного» порождает оформленный космос. В единственно сохранившемся фрагменте (В 1DK) А. дал первую формулировку закона сохранения материи: «Вещи уничтожаются в те же самые , из которых они возникли, согласно предназначению: они выплачивают (элементам) законную компенсацию (см. Дике) ущерба в установленный срок времени» («вещи» относятся к «элементам» как «должники» к «кредиторам», которым они «возвращают » по истечении долгового срока) . В космологии (космографии) А. создал первую геометрич. Вселенной (наглядно иллюстрированную небесным глобусом) , от него берут начало геоцентрич. (см. Геоцентризм) и « сфер» в астрономии, связанные с открытием Южного небесного полушария, А. создал первую географич. карту (возможно, по вавилонскому образцу) . Учение А. о происхождении «первых людей» «из животных другого вида» (типа рыб) , при всех существ, различиях, делает его антич. предшественником Дарвина.

В Фрагменты: DK I, 81-90; lonici. Testimonianze e frammenti, ed. A. Maddalena, Firenze, 1970 ; С? l l i G., La sapienza greca, V. 2, Mil. , 1977 , p. 153-205.

K a h n С h., Anaximander and the origins of Greek cosmology, N.?., 1960 ; Classen С. J., Anaximandros, a кн. : RE. Suppl. 12, 1970 , col., 30-69 (лит. ) ; Л е б е д е в А. В., TO: не?., а Платон и Аристотель, «ВДИ», 1978 , № l, с. 39-54, № 2, с. 43-58; его же, Геометрич. и космология А., в кн. : Культура и искусство антич. мира, М., 1980 , с. 100-24.

Философский энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия . Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов . 1983 .

АНАКСИМАНДР

АНАКСИМАНДР из Милета (ок. 611-545 до Р. X.) – ионийский натурфилософ, ученик и исследователь Фалеса. Его соч. «О природе» было первой философской работой, появившейся на греч. языке. Он первый поставил о «начале» всего сущего и определил это начало как , апейрон. Апейрон (греч. apeiron – неопределенное) – это , бесконечность природы, «божественное»; из него путем выделения возникают различные вещества.

Философский энциклопедический словарь . 2010 .

АНАКСИМА́НДР

(Ἀναξίμανδρος) Милетский (ок. 610–546 до н.э.) – древнегреч. философ-материалист милетской школы, автор первого в Греции стихийно-материалистич. и наивно-диалектич. соч. "О природе", не дошедшего до нас. Впервые ввел в философию "архэ" ("принцип"), под к-рым он разумел то, из чего все вещи возникают и во что они, уничтожаясь, разрешаются и что лежит в основе их бытия. Таким первоначалом всего существующего, к-рое А. называл апейрон (ἄπειρον – беспредельное), "неопределенной материей", является единая, вечная, бесконечная ; она находится в вечном движении и порождает из себя бесконечное многообразие всего существующего: первовещество выделяет из себя противоположности теплого и холодного, и мировой состоит в борьбе противоположностей, к-рая является причиной закономерного, совершающегося в определенном временном порядке возникновения и разрушения вещей. А. учил о бесчисленности миров, к-рые закономерно возникают и гибнут, о развитии животного мира. Т.о., его филос. содержала значит, диалектич. моменты.

Истолкование философии А. касалось гл. обр. понятия "апейрон". А. выдвинул учение о бесчисленности миров, что, вопреки ясному свидетельству первоисточников, отрицают нек-рые историки философии: Эд. Целлер ("История греческой философии" – Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen, TI 1, 1844), П. Таннери ("Первые шаги древнегреческой науки", рус. пер. 1902). Аэций же (Анаксимандр , А 17, Diels) в своем перечне философов, признававших бесчисленность миров, на первое ставит А. Он же (там же) сообщает, что, по мнению А., бесчисл. миры отстоят друг от друга на равном расстоянии. Симпликий (там же) говорит, что в своем учении о бесчисленности миров Левкипп, Демокрит и Эпикур были последователями А.

А. считал, что Земля неподвижно покоится в центре мира, и своим учением о трех небесных кольцах (солнечном, лунном и звездном), вращающихся вокруг Земли, положил начало теории небесных сфер. По свидетельству Диогена Лаэртского (II 2), а также Агафемера (Анаксимандр , А 6, Diels) и Страбона (там же), ссылающихся на Эратосфена, А. составил первую географич. карту, соорудил первые в Греции солнечные часы и астрономич. инструменты.

Ф. Энгельс ("Диалектика природы", 1955, с. 147) и В. И. Ленин ("Философские тетради", 1947, с. 233) отмечали учение А. о развитии в органич. мире. А. учил о происхождении животных из воды без к.-л. участия божеств. сил. В частности, он утверждал, что люди произошли от рыб, к-рые, очутившись на земле, под влиянием новых условий жизни изменились в строении и функциях своего организма.

Соч.: Diеls Н., Die Fragmente der Vorsokratiker..., 5 Aufl., Bd 1, В., 1934, S. 81–90; Маковельский Α., Досократики, ч. 1, Казань, 1914, с. 25–27.

Лит.: Маковельский А., Астрономические учения древних философов (до Платона), Баку, 1925 (с. 116–18 учение А. о небесных кольцах); Дынник Μ. Α., Очерк истории философии классической Греции, М., 1936, с. 22–23; Лурье С. Я., Очерки по истории, античной науки, М.–Л., 1947 (см. Указатель имен); История философии, т. 1, М., 1957, с. 76–77; Нölsсhеr U., Anaximander und die Anfänge der Philosophie, "Hermes", Wiesbaden, 1953, Bd 81, H. 3, 4. См. также лит. к статье Апейрон.

А. Маковельский. Баку.

Философская Энциклопедия. В 5-х т. - М.: Советская энциклопедия . Под редакцией Ф. В. Константинова . 1960-1970 .

АНАКСИМАНДР

АНАКСИМАНДР (Αναξίμανδρος) из Милета (ок. 610540 до н.э.)-древнегреческий естествоиспытатель, географ и натурфилософ, второй представитель Милетской школы, согласно доксографам, “ученик”, “товарищ” и “родственник” Фалеса. В 547/546 опубликовал первый ранненаучный прозаический трактат “О природе” (название , возможно, позднейшее), основное содержание которого составляли космогония, космография, этиология метеорологических феноменов. Представление об Анаксимандре как абстрактном метафизике, рассуждающем о принципе бытия, безусловно ошибочно (сам термин архе- начало - скорее всего был неизвестен Анаксимандру, как и всем милетцам) и основано на некритическом следовании перипатетической доксографии. Для метода Анаксимандра характерна фундаментальная роль бинарных оппозиций и аналогий. В космологии он исходит из общемилетского представления о “бесконечном объемлющем”- пространственно безграничном телесном континууме, “объемлющем” космос извне после его рождения и поглощающем его после гибели. Природа “объемлющего” Анаксимандра была неясна уже античным читателям его книги, возможно, ввиду архаического стиля. Термин апейрон (бесконечное), которым в доксографии обозначается “начало” Анаксимандра, неподлинен: Анаксимандр употреблял прилагательное “бесконечный” как один из атрибутов “вечной и нестареющей природы”, “объемлющей все небосводы (= миры) и космосы (= пространства) в них”. Согласно достоверному свидетельству Аристотеля (Met. 1069b22; Phys. 187a21) и Теофраста (ар. Simpi. Phys. 27, 11-23), Анаксимандр мыслил “вечную природу” как “смесь” всех качественно различных веществ, предвосхищая, таким образом, анаксагоровскую концепцию материи. Космогония Анаксимандра: 1-я фаза-“выделение” из “объемлющего” мирового “зародыша” (аналог “мирового яйца”); 2-я фаза - “разделение” и поляризация противоположностей (влажное холодное ядро и горячая огненная “кора”), 3-я фаза-взаимодействие и борьба “горячего и холодного” порождает оформленный космос. В единственно сохранившемся фрагменте (В l DK) Анаксимандр дал первую формулировку закона сохранения материи: “Вещи уничтожаются в те же самые элементы, из которых они возникли, согласно предназначению: они выплачивают (элементам) законную компенсацию ущерба в установленный срок времени”. В космологии (космографии) Анаксимандр создал первую геометрическую модель Вселенной (наглядно иллюстрированную небесным глобусом), от него берут начало геоцентрическая гипотеза и “теория сфер” в астрономии, связанные с открытием Южного небесного полушария, он создал первую географическую карту (возможно, по вавилонскому образцу). Учение Анаксимандра о происхождении “первых людей” “из животных другого вида” (типа рыб), при всех существенных различиях, делает его античным предшественником Дарвина.

Фрагм.: DK I, 81-90; Maddalena A. (ed.). lonici. Testirnonianze e ftammenti. Firenze, 1970; Со/и G. La sapienza greca, v. 2. Mil., 1977, p. 153-205; Conche M. Anaximandre. Fragments et témoignages. P., 1991; Лебедев. Фрагменты, с. 116-129.

Лит.: Kahn Ch. Anaximander and the origins of Greek cosmology. N. Y I960; Classen C. J. Anaximandros, RE, Suppl. 12, 1970, col. 30-69 (библ.); Лебедев А. В. ТО ΑΠΕΡΟΝ: не Анаксимандр, аПлатон и Аристотель.-Вестник древней истории, 1978, 1, с. 39-54; 2, с. 43-58; Он же. Геометрический стиль и космология Анаксимандра.-В сб.: Культура и искусство античного мира. М., 1980, с. 100-124.

А. В. Лебедев

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль . Под редакцией В. С. Стёпина . 2001 .

Смотреть что такое "АНАКСИМАНДР" в других словарях:

- Ἀναξίμανδρος … Википедия

Анаксимандр, Anaksimandros, из Милета, ок. 610 ок. 540 гг. до н. э. греческий философ. Считался учеником и последователем Фалеса. Первым из греков написал произаической философское сочинение под названием О природе, от которого сохранился лишь… … Античные писатели

АНАКСИМАНДР - АНАКСИМАНДР Ἀναξίμανδρος) из Милета (ок. 610 после 546 до н. э.), древнегреческий философ и ученый, второй представитель Милетской школы, ученик Фалеса. Ок. 546 до н. э. опубликовал первое научно философское сочинение греков, трактат «О… … Античная философия

Анаксимандр - Анаксимандр Милетский, сын Праксиада. Он учил, что первоначалом и основой является беспредельное (apeiron), и не определял его ни как воздух, ни как воду, ни как что либо иное. Он учил, что части изменяются, целое же остается неизменным.… … О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

- (около 610 после 547 до нашей эры), древнегреческий философ, представитель милетской школы. Автор первого философского сочинения на греческом языке О природе. Ученик Фалеса. Создал геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту.… … Современная энциклопедия

- (ок. 610 после 547 до н. э.) древнегреческий философ, представитель милетской школы, автор первого философского сочинения на греческом языке О природе. Ученик Фалеса. Создал геоцентрическую модель космоса, первую географическую карту. Высказал… … Большой Энциклопедический словарь

- (610 540 до н.э.) ионийский (из Милета) натурфилософ, ученик и последователь Фалеса. А. приписывают первое письменное прозаическое произведение (‘О природе’). Считается также, что А. совершил несколько колониальных экспедиций, написав после этого … История Философии: Энциклопедия

- (610 540 до н.э.) ионийский (из Ми лета) натурфилософ, ученик и последователь Фалеса. А. приписывают первое письменное прозаическое произведение (»О природе»). Считается также, что А. совершил несколько колониальных экспедиций, написав после… … Новейший философский словарь

- (Anaximander, Αναξίμανδρος). Родился в Милете в 610 г. до Р. X., умер в 547 г. Философ Ионийской школы, непосредственный преемник Фалеса. Он считал землю цилиндрическим телом, находящимся в средине мира на равном расстоянии от всех точек… … Энциклопедия мифологии

- (греч.) математик и философ, сын Праксиада, род. вМилете 611, умер 546 до P. X. Между всеми греческими мыслителямидревнейшего периода, ионийскими натурфилософами, он в самом чистом видевоплотил в себе их спекулятивное стремление познать… … Энциклопедия Брокгауза и Ефрона

Книги

- Лекция «Что такое философия?» , Андрей Зубов. Профессор, доктор исторический наук Андрей Зубов, на первой лекции цикла по западной философии раскроет темы – начало греческой философии; Что есть первоматерия?;Фалес, Анаксимандр,… аудиокнига